トップページへもどる

遺族年金.jpg)

厚生年金保険に加入していた人が死亡した場合は、遺族厚生年金を受けられることがあります。

遺族年金.jpg)

死亡した人の要件

<厚生年金保険への加入に関わる要件> *①~④のいずれかを満たしていることが必要

①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった人であって、行方不明となった当時被保険者であった人を含む)が、死亡したとき。

②被保険者であった人が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。

③障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。

④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である人に限る)または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である人が、死亡したとき。

<保険料の納付に関する要件>

死亡した人が、国民年金に加入すべき期間全体で、保険料の未納期間が3分の1未満であること。

※死亡日が2026年3月末日までのときは、死亡した人(65歳未満)が直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

遺族の要件

<対象となる遺族>

配偶者、子、父母、孫、祖父母。

・遺族には優先順位(列挙した順)があります。優先する遺族がいる場合は次の順位以降の人は請求できません。

・夫、父母、祖父母は、死亡した人の死亡時に55歳以上であることが必要です。また、遺族厚生年金の支払いは60歳からとなります。

・子、孫は、死亡した人の死亡時に18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にあるかまたは20歳未満で1・2級の障害があることが必要です。

・配偶者には事実婚の場合も含まれます。

・遺族厚生年金の受給者が再婚などで死亡した人との親族関係が終了した場合は、受ける権利が消滅します。

<生計維持の要件>

遺族が、死亡した人によって死亡時に生計を維持していたことが必要です。具体的には、生計同一であり、遺族の年収が850万円以下であることが必要です。

※死亡した人の年収は要件となりません。

年金額

死亡した人の老齢厚生年金額×3/4

・遺族が40歳以上の妻の場合、加算が行われる場合があります。

・老齢厚生年金には加給年金額などの加算が行われる場合があり、必ずしも現在受けている老齢厚生年金の4分の3の額となるとは限りません。

<遺族厚生年金の他に年金を受ける権利がある場合>

一人が複数の年金を受ける権利を有する場合、基本的にいずれか一つの年金を選択して受給することとなります。

<65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金・老齢基礎年金を受ける権利を同時に有する場合>

① 遺族厚生年金と老齢基礎年金は同時に受けることができます。

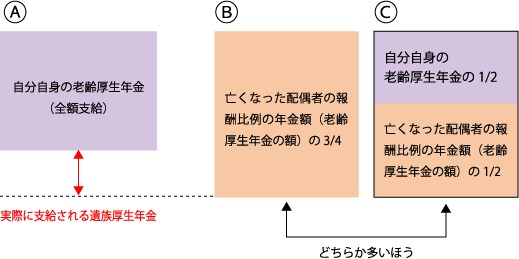

② 遺族厚生年金と老齢厚生年金は選択となりますが、遺族厚生年金の額のほうが高い場合、老齢厚生年金を全額受けて、さらに死亡した人の老齢厚生年金と自分自身の老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受けることもできます(図)。

亡くなった配偶者の老齢厚生年金との関係

遺族に18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子または20歳未満で1・2級の障害のある子が含まれる場合、配偶者や子に遺族基礎年金を受ける権利が発生する場合があります。

死亡した人の要件や遺族の要件は遺族厚生年金と同様です。(夫の年齢制限はありません。)

死亡した人の要件

<国民年金への加入に関わる要件> *①~④のいずれかを満たしていることが必要

①被保険者が死亡したとき。

②被保険者であった人であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である人が死亡したとき。

③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である人)が死亡したとき。

④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である人が死亡したとき。

<保険料の納付に関する要件>

遺族厚生年金保険と同様です。

遺族の要件

<対象となる遺族>

配偶者、子

・配偶者については、被保険者または被保険者であった人の死亡の当時その人によって生計を維持し、かつ、次に該当する子と生計を同じくすることが要件となります。

・子については、18歳到達年度の末日(3月31日)までにあるか、または20歳未満であって障害等級(1・2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないことが要件となります。

<生計維持の要件>

被保険者または被保険者であった人の死亡の当時胎児であった人が生まれたとき、その子は被保険者または被保険者であった人の死亡の当時その人によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その人の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなします。

年金額(令和7年度)

年金額は、831,700円※の基本額に子の人数に応じて加算(2人目までは1人あたり239,300円、3人目以降については1人あたり79,800円)があります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受給することができます。

※67歳以下の新規裁定者の場合。既裁定者は829,300円になります。

死亡した夫が、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上有すること。

死亡した夫の要件 *①~③の全てを満たしていることが必要

① 死亡した夫が、国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上有すること。

② 夫の国民年金の加入期間に基づいて年金(老齢基礎年金や障害基礎年金)を受けたことがないこと。

③ 婚姻関係が10年以上継続しており、夫の死亡当時妻との生計維持関係があったこと。

給付額

夫の国民年金の第一号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額×3/4 で計算され、妻が60歳から65歳までの間受けることができます。

寡婦年金と死亡一時金を受ける権利がどちらも発生する場合があります。この場合、どちらか一方を選択することとなります。また、遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

死亡した人の要件

死亡した人が国民年金の加入期間に基づいて年金(老齢基礎年金や障害基礎年金)を受けていたり、死亡により遺族に遺族基礎年金が発生した場合には支払われません。

遺族の要件

支払われる遺族は、死亡した受給者と生計を同じくしていた(同居、仕送りなど)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、他の三親等以内の親族です。ここに列挙した順番に順位が決められています。

給付額

死亡一時金は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です(一時金払い)。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

請求のために用意する書類

・年金手帳及び年金証書(死亡した人、請求者)

・死亡の事実が分かる書類(死亡診断書など)

・死亡した人と請求者の身分関係、生計維持関係が分かる書類(戸籍謄本、住民票の写し)マイナンバーを記入することで添付を省略できます。

・請求者の収入が確認できるもの(課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)

・年金を受け取る金融機関の通帳等

・印鑑

※状況によって追加して提出する書類があります。市(区)役所または町村役場の窓口や年金事務所等にご確認ください。

請求窓口

請求の窓口は、加入していた年金制度により、年金事務所、共済組合等、市(区)役所または町村役場の窓口となります。最寄りの年金事務所にご相談下さい。

年金請求書が受理され受給の権利が確認されると、「年金証書・年金決定通知書」が交付され、年金の支給が開始されます。

企業年金、国民年金基金に加入していた場合

死亡した人が厚生年金基金、確定給付年金、確定拠出年金、国民年金基金に加入していた場合は遺族に一時金が支払われることがあります。それぞれの運営機関にご照会下さい。

トップページへもどる