トップページへもどる

葬儀.jpg)

家族と話し合っておきたいこと

・どんな葬儀にしたいか(盛大・こぢんまり、宗旨・宗派のこと、音楽のこと、花のことなど)

・遺影はどれがよいか

・費用はどれくらいを望むか

・希望の斎場はあるか

・どんな人に来てほしいか(リストを作成してもらう)

・墓地はどうするのか

Q1. 葬儀費用の相場はどれくらいでしょうか?

Ans. 葬儀の内容、参列者数、式場の規模などによって異なります。

費用に関する質問はとても多く、「いくらかかる?」「見積書はもらえる?」といった質問を受けます。近年では、複数葬儀社から見積書を取り寄せ、比較したうえで葬儀社を決める方が多くなっています。葬儀費用は、葬儀の内容、参列者の人数や式場の規模などにより大きく異なります。

Q2. 葬儀を行うとき、何からはじめればよいのでしょうか?

Ans. まずは葬儀社を決めましょう。

葬儀はおおまかに次のような流れで進められます。

①葬儀社を決める

(葬儀社が決まれば、葬儀社が説明・案内を行ったうえで利用者の希望に沿って段取りを組みます。葬儀の流れは通夜・告別式の二日葬、告別式だけの一日葬、葬儀を行わない火葬式等、などにより異なってきます)

②安置先を決める

③葬儀の内容を決める

④菩提寺(先祖代々のお墓を置くお寺のこと)に連絡する

⑤予算を決める

⑥親族や知人に訃報連絡を行う

⑦葬儀・火葬

事前に家族で打合せをし、どこの葬儀社に依頼し、どんな葬儀を行うかを決めておくと、慌てずにスムーズに進めることができます。ご本人がエンディングノートに記してあれば便利です。

Q3. 通夜や告別式での接待はどうすればよいのでしょうか?

Ans. お悔みの気持ちをくださった方々への「おもてなし」ととらえましょう。

近親者(遺族や親族)だけの葬儀(家族葬)が多い現代では、接待は近親者に向けたものが多くなっています。個人的なお悔やみやねぎらいの言葉に対してのお礼(接待)、つまり「おもてなし」ととらえましょう。

〇料理によるおもてなし…通夜の晩の【通夜ぶるまい】、火葬場から戻ってからの【精進落とし】など

〇お礼の品を渡すおもてなし…お香典をいただいた方への、香典返しや会葬御礼など

※お料理や、返礼品などは、葬儀社が手配できます。

Q4. 服装で気を付けなければならないことはどんなことでしょうか?

Ans. 華美にならないように気を付けましょう。

服装は、男性は黒略礼服、女性は黒洋服が一般的です。地域による差はありますが、かつてのように喪主が着物を着ることは少なくなってきているようです。気を付けることは、女性は華美なアクセサリーやマニキュア等を施さないことです。男性も控え目な服装を心掛けましょう。

Q5. 宗教の違いで葬儀も変わってきますか?

Ans. 宗教により葬儀の内容は大きく変わりますから、必ず親族に宗派を確認しましょう。葬儀には一般的に、仏教徒である「仏式」、キリスト教徒である「キリスト教式」、神徒である「神式」、どこにも信心を持たない、あるいは宗教にこだわらない「無宗教式」があります。そのほか、新興宗教等により行われることもあります。

〇仏式:寺院僧侶がお経をあげ、参列者は焼香を行います。利用者は謝礼としてお布施(お経料や戒名料)を払います。亡くなった方は仏弟子となり戒名が必要になるのが一般的です。

〇キリスト教式:生前に教会牧師(神父)より洗礼を受けていた方が亡くなると、その牧師に依頼し教会で葬儀を行います。親族や信者は皆で讃美歌やお祈りを捧げ、献花をします。

〇神式:神社宮司により葬儀を行います。宮司による祝詞(のりと)やお祓いが主となり、お榊(玉串)を献花します。

〇無宗教式:宗教にこだわらない場合は、焼香や献花でお参りをしたり、BGMを流したり、スライドを上映したりするなどして葬儀を行います。遺族が何も希望しない場合は、火葬だけになることもあります。

〇新興宗教式:葬儀の際は、仏式系、神式系等、キリスト教系の要素を取り入れることが多いため、その都度、信者や遺族に確認しながら進めます。

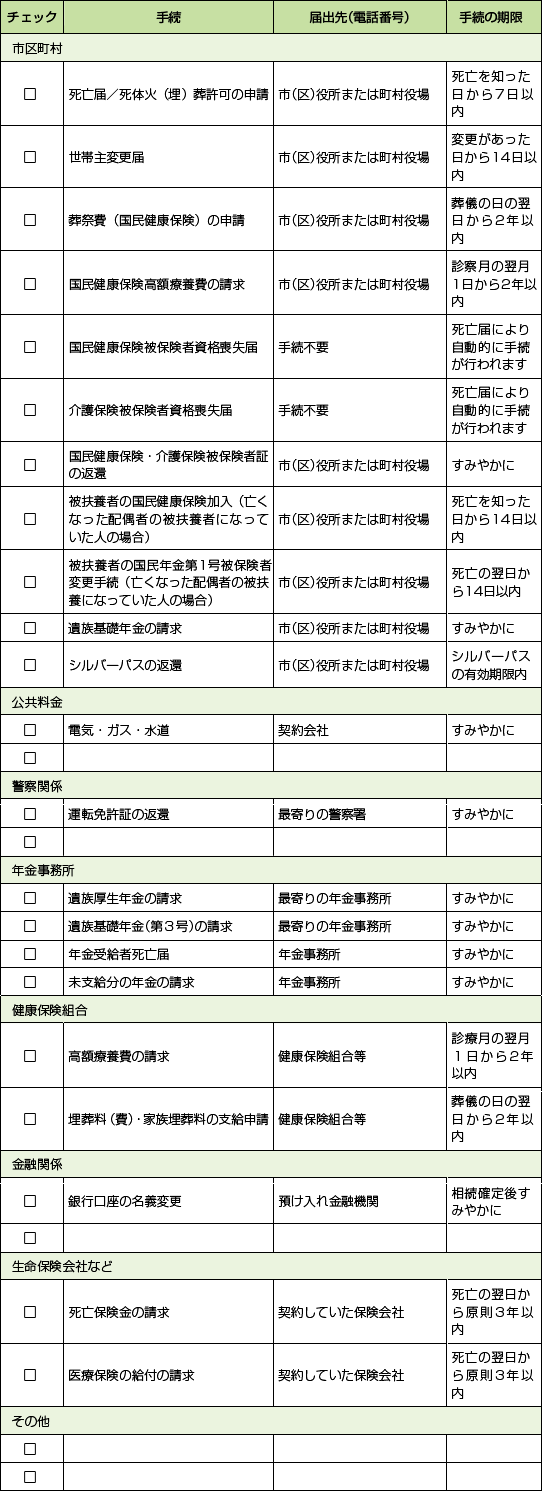

Q6. 家族が亡くなったときの手続にはどのようなものがありますか?

Ans. 手続には表2ようなものがあります。

Q7. 葬儀に参列していただく方への連絡はいつする?

Ans. 突然のことで、いつ、誰に連絡したらよいか慌ててしまうこともあるでしょう。

亡くなってすぐに連絡をする方、葬儀が決まってから連絡をする方に分けて考えましょう。故人のエンディングノートがあれば便利です。

【亡くなったらすぐに連絡する方】

まずは家族や親族に亡くなったことを伝え、通夜・葬式の日時や場所などの詳細はあらためて連絡します。

【葬儀が決まってから連絡する方】

故人の知人・友人、遺族の関係者などへは葬儀が決まってから慌てずに連絡をしましょう。知らせる相手が多いときは、会社関係や所属団体などそれぞれのグループごとに代表を決めて、そこから連絡してもらうと負担が少なくて済みます。電話のほかに、FAX、メール、ライン、自治会の掲示板などでも知らせることができます。

【伝えること】

必要なことを手短に伝えます。あらかじめメモを準備しておくとよいでしょう。

・故人の名前と連絡者との関係 ・亡くなった日時

・通夜・葬儀の日時と場所(未定の場合は『決まり次第連絡します』と伝える)

・喪主の氏名 ・自分または責任者の連絡先

葬儀.jpg)

2019年7月1日からは払い戻しも可能に

生命保険の死亡保険金は受け取る人固有の財産になりますから、相続の手続は必要ありません。比較的早期に取得できる手段として有効です。

2019年7月1日からは遺産分割前の預貯金であっても、相続人は金融機関で一定額まで払い戻しをうけられるようになりました。家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになるほか、<預貯金×1/3×法定相続分(相続人1人につき150万円まで)>の範囲内であれば家庭裁判所の判断がなくても払い戻せるようになりました。

トップページへもどる