閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.07.01

お役立ち情報トップページへもどる

遺言書を書く

エンディングノートと異なり、遺言書の内容は法的な効力を持ちますから、書き方も決まっています。書き方に不備があると無効となってしまいます。正しく書けば、例えば「自分の財産を誰にどのように残すか」といったことを、法定相続人の範囲を超えて指定することができますし、相続人同士のトラブルを避けることもできます。

遺言_re-height.jpg)

「遺言」と「遺言書」は違う

「遺言」は単に「遺族に伝えたいこと」で、形式 を持たない代わり、法的な効力も持ちません。ですから、どんなことでも自由な形で残すことができますが、結果については何の保証もありませ ん。単に遺族に伝わればよいというのならば、「エンディングノート」に記してもよいのです。

一方、「遺言書」では書ける項目や書き方が決まっています。正しく書かれた遺言書は法的な効力を持ちますから、書いた人が亡くなった後でも、書いてある内容が法の範囲で優先されます。

一方、「遺言書」では書ける項目や書き方が決まっています。正しく書かれた遺言書は法的な効力を持ちますから、書いた人が亡くなった後でも、書いてある内容が法の範囲で優先されます。

一般的に遺言書は3通り

一般的な遺言書の書き方には次の3通りがあります。3つの中で最も安価で手軽なのが「自筆証書遺言」ですが、棄損したり消失してしまえば効力を失いますので、財産の額が大きかったり保管する環境が心配な場合は「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を選択したほうが安心です。

自筆証書遺言

遺言者(被相続人)が自ら文書を作成します。

秘密証書遺言

遺言者が作成したものを署名捺印して公証役場で承認を受け保管してもらいます。遺言の内容を秘密にすることができます。

公正証書遺言

公証人が遺言者の意思を文章にまとめて作成します。法律に従って正確に作成し、内容を漏らさず安全に保存するためには最も確実な手段です。

自筆証書遺言の書き方の決まり

自筆証書で必ず必要なことは下記の3つです。

なお、2019年1月13日から、自筆証書遺言には自筆によらない財産目録を添付することができるようになりました。添付する財産目録は、パソコン等で作成したものや、預金通帳のコピーでも構いません。ただし、必ず署名・押印が必要です。

なお、2019年1月13日から、自筆証書遺言には自筆によらない財産目録を添付することができるようになりました。添付する財産目録は、パソコン等で作成したものや、預金通帳のコピーでも構いません。ただし、必ず署名・押印が必要です。

自筆証書遺言の書き方の決まり

・パソコンの使用は不可。必ず本人がすべて自筆で文章を作成する

・作成年月日を入れる。

・遺言者が署名押印する。

※筆記用具・用紙・縦書き、横書きなどについては、規制はありません。

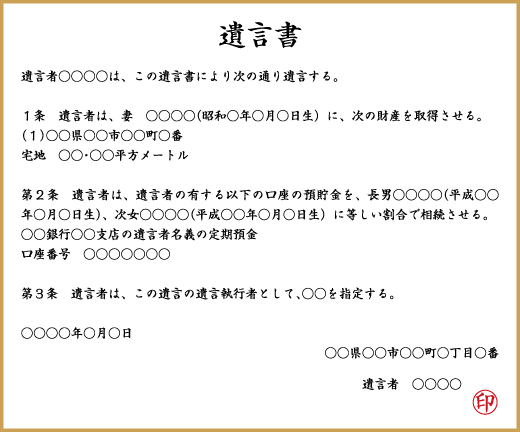

■ 自筆証書遺言書の例

遺言.jpg)

検認

遺言者が亡くなった後でも、家族等が勝手に遺言書を開封してはいけません(罰則として過料の対象となります)。自筆証書遺言及び秘密証書遺言は相続時に検認が必要ですから、必ず家庭裁判所で検認を受けてください。公正証書遺言は検認の必要がありません。

トップページへもどる