閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.07.01

お役立ち情報トップページへもどる

年金額が3年連続でアップ!

物価や賃金との関係は?

物価や賃金との関係は?

毎年1月の後半に、厚生労働省から新年度の年金額が公表されます。1月24日に公表された令和7年度の年金額は、令和6年度より1.9%引き上げられ、令和5年度から3年連続のアップとなりました。その内容を具体的に説明します。

年金額_re-height.jpg)

令和7年度の老齢基礎年金額(満額)は前年度より1.9%アップの831,700円

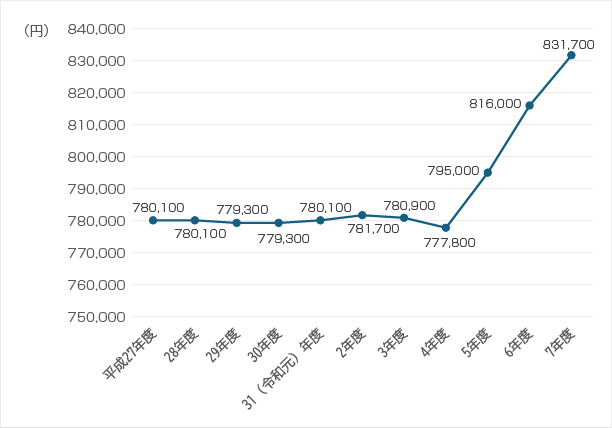

老齢基礎年金(満額の場合)の推移を見てみましょう。令和3年度までほぼ横ばいだった老齢基礎年金額が令和4年度は0.4%のダウンとなりました。ところが、令和5年度は2.2%のアップ、続いて令和6年度は2.7%、令和7年度は1.9%のアップとなりました。令和7年度の満額は、年額で令和6年度より15,700円アップして831,700円です。

※上記年金額は新規裁定者の場合の金額です。

■ グラフ1 老齢基礎年金額(満額)の推移 *新規裁定者の場合

毎年度の年金額はどうやって計算されるのか

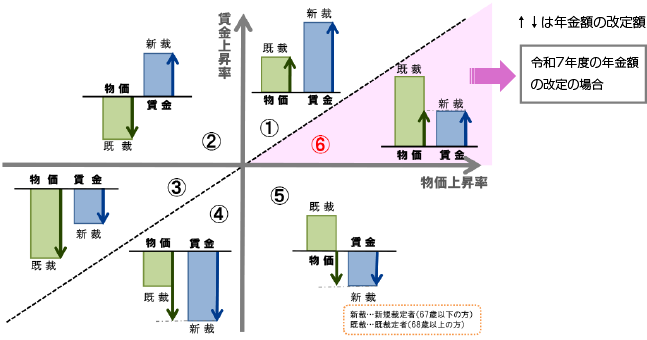

年金額は、物価や賃金の変動に応じて毎年度改定が行われます。受給者が受け取る年金額は新規裁定者(65歳以降、67歳に到達する年度まで)と既裁定者(68歳に到達する年度以降)では計算方法が異なります。【物価上昇率】と【名目賃金変動率】の両方がアップした場合、新規裁定者は【名目賃金変動率】を基本に年金額が計算されます。一方、既裁定者は【名目賃金変動率】か【物価変動率】のいずれか低い方を基本に年金額が計算されます。そこには下図のように6つのルールがあります。

令和7年度の年金額は【物価変動率】が+2.7%、【名目賃金変動率】が令和6年度の+2.3%とともにアップしました。【物価変動率】が【名目賃金変動率】を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、【名目賃金変動率】を用いて改定が行われます。さらにそこにマクロ経済スライド※による調整(▲0.4%)が行われ、年金額は+1.9%の改定となりました。ちなみに、令和4年度は図の④、令和5年度は①、令和6年度は⑥のルールで改定が行われました。上の老齢基礎年金額(満額)の推移のグラフ1と合わせて見ていただくと分かりやすいでしょう。

令和7年度の年金額は【物価変動率】が+2.7%、【名目賃金変動率】が令和6年度の+2.3%とともにアップしました。【物価変動率】が【名目賃金変動率】を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、【名目賃金変動率】を用いて改定が行われます。さらにそこにマクロ経済スライド※による調整(▲0.4%)が行われ、年金額は+1.9%の改定となりました。ちなみに、令和4年度は図の④、令和5年度は①、令和6年度は⑥のルールで改定が行われました。上の老齢基礎年金額(満額)の推移のグラフ1と合わせて見ていただくと分かりやすいでしょう。

※マクロ経済スライドとは、社会情勢(現役世代の人口減少や平均余命の伸び)に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みです。少子高齢化に伴い、年金受給者の増加する一方で、支え手側の現役世代の負担が大きくなり過ぎないようにしながら財源を確保し続けるために、給付水準を物価や賃金の上昇率よりも低く抑えるよう調整します。

■ 図 年金額の改定ルール

<厚生労働省「令和7年度の年金額改定について」より>

* は新規裁定者

は新規裁定者  は既裁定者

は既裁定者

ルール①

賃金上昇率アップ > 物価上昇率アップ ⇒ ![]()

![]() ともに年金額アップ

ともに年金額アップ

ルール②

物価上昇率ダウン & 賃金上昇率アップ ⇒ ![]() は年金額アップ・

は年金額アップ・![]() は年金額ダウン

は年金額ダウン

ルール③

物価上昇率ダウン > 賃金上昇率ダウン ⇒ ![]()

![]() ともに年金額ダウン

ともに年金額ダウン

ルール④

物価上昇率ダウン < 賃金上昇率ダウン ⇒ ![]()

![]() ともに年金額ダウン

ともに年金額ダウン

ルール⑤

物価上昇率アップ & 賃金上昇率ダウン ⇒ ![]()

![]() ともに年金額ダウン

ともに年金額ダウン

ルール⑥

物価上昇率アップ > 賃金上昇率アップ ⇒ ![]()

![]() ともに年金額アップ

ともに年金額アップ

年金額の変動と物価・賃金の変動

ここで年金額がアップした令和5年度以降の年金額の変動と物価や賃金の変動を見てみましょう。

令和5年度は、新規裁定者は【名目賃金変動率】(+2.8%)を基本に改定され年金額は2.2%アップ、既裁定者は【物価変動率】(+2.5%)を基本に改定され年金額は1.9%アップしました(いずれもマクロ経済スライドによる調整が▲0.6%)。

令和6年度は、【物価変動率】(+3.2%)が【名目賃金変動率】(+3.1%)を上回ったため、【名目賃金変動率】にマクロ経済スライド率による調整(▲0.4%)が行われ年金額は2.7%アップしました。

令和7年度も、【物価変動率】(+2.7%)が【名目賃金変動率】(+2.3%)を上回ったため、【名目賃金変動率】にマクロ経済スライド率による調整(▲0.4%)が行われ年金額は1.9%アップしました。

年金額がアップした令和5年度以降、年金額の上昇率よりも物価上昇率のほうが大きくなっています。

令和5年度は、新規裁定者は【名目賃金変動率】(+2.8%)を基本に改定され年金額は2.2%アップ、既裁定者は【物価変動率】(+2.5%)を基本に改定され年金額は1.9%アップしました(いずれもマクロ経済スライドによる調整が▲0.6%)。

令和6年度は、【物価変動率】(+3.2%)が【名目賃金変動率】(+3.1%)を上回ったため、【名目賃金変動率】にマクロ経済スライド率による調整(▲0.4%)が行われ年金額は2.7%アップしました。

令和7年度も、【物価変動率】(+2.7%)が【名目賃金変動率】(+2.3%)を上回ったため、【名目賃金変動率】にマクロ経済スライド率による調整(▲0.4%)が行われ年金額は1.9%アップしました。

年金額がアップした令和5年度以降、年金額の上昇率よりも物価上昇率のほうが大きくなっています。

令和6年度は5/10大費目の物価上昇率>年金額改定率

ここで、物価の上昇を具体的に見てみましょう。

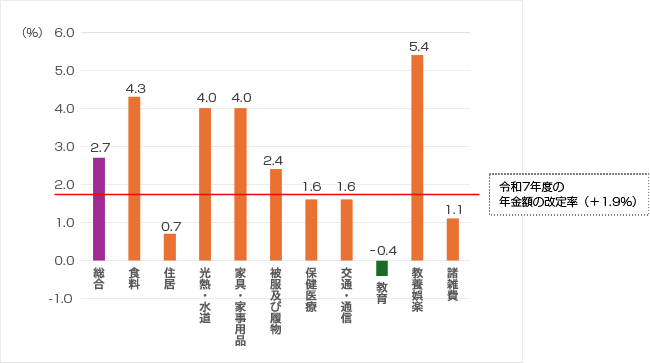

年金額改定のベースとなった総務省の「令和6年平均の全国消費者物価指数」によると、10大費目のうち最も前年度比が大きかったのは、趣味やレジャーに関する教養娯楽費(+5.4%)で、次いで食料費の+4.3%となっています。下のグラフを見ると、5費目(食料、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、教養娯楽)が令和7年度の年金額の改定率(+1.9%)より上昇率が大きくなっています。

具体的には<米>+27.7%、<野菜>+10.2%、<鶏卵>は-6.5%(2023年が前年比28.7%)、<外食>+2.6%、<ティッシュペーパー>+4.4%、<ガソリン>+1.6%(2022年は前年比10.4%)など、多くの人の生活に直結するさまざまな費目で、年金額の改定率よりも大きく上昇しています。

令和7年も多くの商品の値上がりが話題となっています。令和8年度の年金額にどう影響するでしょうか。

年金額改定のベースとなった総務省の「令和6年平均の全国消費者物価指数」によると、10大費目のうち最も前年度比が大きかったのは、趣味やレジャーに関する教養娯楽費(+5.4%)で、次いで食料費の+4.3%となっています。下のグラフを見ると、5費目(食料、光熱・水道、家具・家事用品、被服及び履物、教養娯楽)が令和7年度の年金額の改定率(+1.9%)より上昇率が大きくなっています。

具体的には<米>+27.7%、<野菜>+10.2%、<鶏卵>は-6.5%(2023年が前年比28.7%)、<外食>+2.6%、<ティッシュペーパー>+4.4%、<ガソリン>+1.6%(2022年は前年比10.4%)など、多くの人の生活に直結するさまざまな費目で、年金額の改定率よりも大きく上昇しています。

令和7年も多くの商品の値上がりが話題となっています。令和8年度の年金額にどう影響するでしょうか。

■ グラフ2 令和6年の10大費目指数の前年比

<総務省「令和6年平均の全国消費者物価指数」より>

年金額.jpg)

トップページへもどる