トップページへもどる

決め手は早期発見と治療…軽度認知障害(MCI)

MCI_s.jpg)

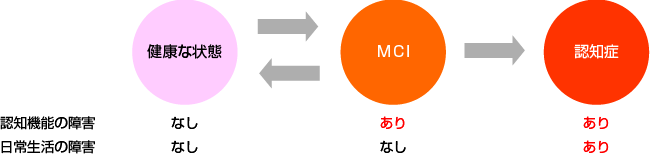

厚生労働省によれば、認知症とは、「さまざまな病気により、脳の神経細胞の働きが徐々に変化し、認知機能(記憶、判断力など)が低下して、社会生活に支障を来した状態」をいいます。食事や排便、服薬、お金の管理など、生活のあらゆることを一人で行うことが難しい状態です。令和4年時点で443.2万人、65歳以上の高齢者の約8人に1人が認知症です※。

一方でMCIは、同年代の人と比べて認知レベルが低下しており、本人も自覚している状態をいいます。日常生活で基本動作は正常に送ることができますが、「テキパキ」と行うことは難しく、また、行ったことのない場所や使い慣れていない道具などは苦手です。MCIと診断された人は、令和4年時点で612.8万人、65歳以上の高齢者の約6人に1人がMCIと診断されています※。

認知機能は年齢とともに低下していきます。MCIの人も、日常生活が送れるからといって何もせずに放っておけば認知症になる可能性があります。普段の食事に気をつけ、運動や認知トレーニングをすることで健常な状態に戻る可能性が高くなります。また、認知症へと進む速度を遅くすることも可能です。

※厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」より。

<厚生労働省「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(国立長寿医療研究センター制作)より作成>

こんなこと、思い当たりませんか?

□ 朝、何を食べたか思い出せない。

□ 人の名前や物の名前が出てこない。

□ 鍵や財布、メガネなどをどこに置いたかわからなくなることがある。

□ 電気の消し忘れ、水道の出しっ放しなどが増えた。

□ 大切なスケジュールに穴を開けてしまった。

□ 電話番号、スマホやパソコンなどの暗証番号を思い出せない。

□ 同じ話を繰り返しする。

□ お金の計算が苦手になった。

□ 料理の味付けが変わった。

□ 仕事でミスを多発するようになった。

□ 頭がぼんやりしてすっきりしない。

□ 怒りやすくなった。

□ 無気力で何もしたくない。

□ これまで好きだったことをしなくなった。

MCI_s.jpg)

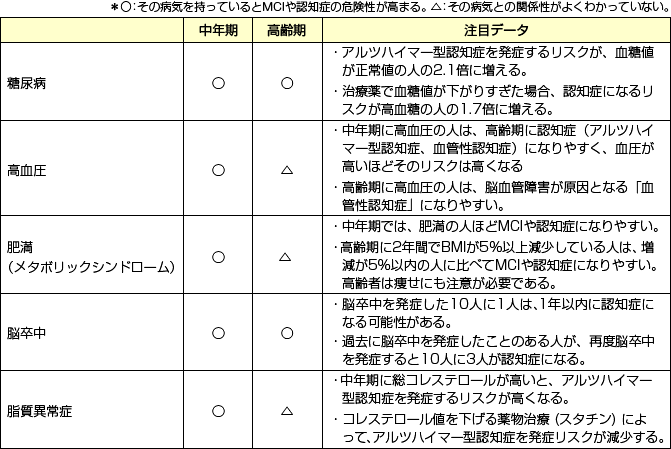

生活習慣病とMCIや認知症の関係は、「中年期」(40~64歳)と「高齢期」(65歳以上)で異なることが厚生労働省の調査(国民生活基礎調査)でわかっています(下表)。糖尿病と脳卒中は中年期・高齢期に関わらず、MCIや認知症を発症するリスクが高くなっています。中年期では高血圧や肥満、脂質異常症もMCI・認知症につながりやすくなっています。なお、高齢期であれば「高血圧や肥満、脂質異常症であっても問題ない」ということでは決してありません。MCI予防・認知症予防に生活習慣病の予防や治療が大きな鍵になることは変わりません。

<厚生労働省「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(国立長寿医療研究センター制作)より作成>

また、認知機能が低下してくると生活リズムが乱れやすくなりますが、できるだけ同じ時間に同じ環境(いつもの食器や一緒に食べる人)で食事をとることで、MCI予防に大切な規則正しい生活のリズムを獲得することができます。

MCI予防に有効な食事のとり方

・できるだけ同じ時間に同じ環境で食事をとる。

・孤食(一人で食べる食事)より、誰かと会話しながら食事をとる。

・味覚・触覚・聴覚・嗅覚・視覚の5感で感じられる食事にする。

・季節を感じられたり、行事を楽しめたりできる食事にする。

・彩りのきれいな食事で食欲をアップさせる。

MCI予防に有効な食事内容

・1日2食以上、主食と主菜、副菜を必ずとる。

・魚・肉・卵・豆・野菜・果物・乳製品など、できるだけ多くの種類をとる。

・野菜や果物、魚などの抗酸化あるいは抗炎症作用をもつ食品を積極的に取り入れる。

<厚生労働省「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(国立長寿医療研究センター制作)より作成>

厚生労働省の報告によると、週3日以上の頻度で、中強度以上(息が少しはずむが、一緒に歩いている人と話しができる程度)の運動を半年以上続けると、認知機能の向上に効果が認められました。ただし、無理のない範囲で運動をすることが大切です。疾患のある人は、かかりつけ医の先生に相談してから取り組みましょう。

MCI予防に有効な運動の行い方

・定期的な運動を習慣づける(週3回以上、週2時間以上)。

例えば、ウォーキングなら1日計30分程度を週4回以上。

・いくつかの運動を組み合わせる。

・自分に合った運動を無理なく

MCI予防に有効な運動の種類

・体全体を使う有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、水泳、ダンスなど)に

簡単な筋トレ(スクワット、かかと上げなど)を組み合わせる。

・体を使う「運動課題」× 頭を使う「認知課題」=「コグニサイズ」を取り入れる。

例えば、<足踏み>をしながら<数を数える>

<ウォーキング>をしながら<計算する>

<厚生労働省「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(国立長寿医療研究センター制作)より作成>

また、過度の飲酒は脳を萎縮させ、認知機能を低下させます。認知機能に問題がない人の場合で、1週間にアルコール量276g(アルコール分5%・500mlの缶酎ハイなら11缶)が上限といわれています。

認知機能に影響があるのは睡眠時間だけではありません。レム睡眠行動障害(寝ているときに大声で叫ぶなどの異常行動)や、睡眠時無呼吸症候群のある人は、ない人よりも認知症のリスクがアップすることがわかっています。また、睡眠薬は認知症のリスクを高める可能性があることが調査により報告されています。どうしても服薬が必要な人は医師に相談してから服薬しましょう。

MCI予防に有効な適切な睡眠のための工夫

・できるだけ決まった時間に就寝し、決まった時間に起きる。

・休日だからといって眠り過ぎない。

・なるべく部屋を暗くして就寝する。

・就寝直前までスマホやテレビを見ない。

・寝酒は逆効果なので避ける。

・カーテンを10cm開けて日光で目覚めるようにする。

<厚生労働省「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」(国立長寿医療研究センター制作)より作成>

MCIと診断されても認知症に移行させずに健康な状態を取り戻すために、また移行を遅らせるために、早期の発見と治療が何よりも大切です。

トップページへもどる