トップページへもどる

フレイルを予防する

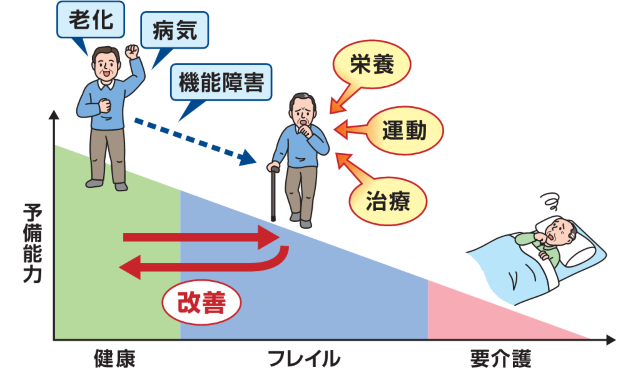

人は、年齢を重ねていくと心身や社会性などの面でダメージを受けたときに回復できる力が低下します。この低下が続くと、健康に過ごせていた状態から、介護が必要な状態(要介護状態)に変化していきます。しかし、早い段階で家族や医療者が気付き対応することができれば、フレイルの状態から健常に近い状態へ改善したり、要介護状態になることを避けられる可能性があります(図)。

<図:地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター「診療科情報」より>

https://www.tmghig.jp/hospital/department/frail-preventioncenter/frail-mokuteki/

3つのフレイル

●身体的フレイル

加齢により日常生活を維持するために必要な身体機能が衰える状態をいいます。ロコモティブシンドローム(移動機能の低下)や、サルコペニア(筋肉の衰え)は代表的な例です。

●精神・心理的フレイル

高齢期にみられるうつ状態や軽度の認知症の状態をいいます。定年退職や、パートナーを失ったりすることで引き起こされます。

●社会的フレイル

高齢期に社会とのつながりが希薄化することで生じる、独居や経済的困窮の状態などをいいます。

<厚生労働省「健康長寿に向けて必要な取り組みとは?100歳まで元気、そのカギを握るのはフレイル予防だ」より>

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/202111_00001.html

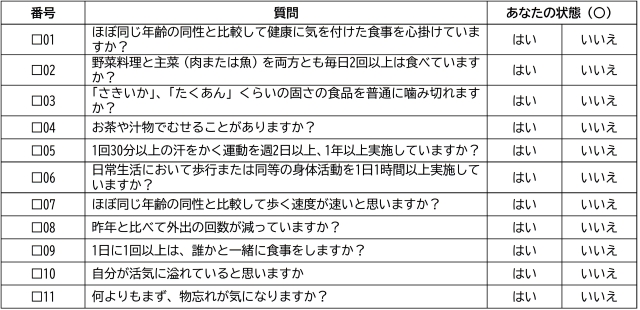

ご自身の状態を確認してみましょう(表)。「いいえ」に○がついた項目については、改善し予防につなげましょう。

フレイルの判断基準

1. 体重減少:意図しない年間4.5kgまたは5%以上の体重減少

2. 疲れやすい:何をするのも面倒だと週に3~4日以上感じる

3. 歩行速度の低下

4. 握力の低下

5. 身体活動量の低下

<公益財団法人 長寿科学振興財団「健康長寿ネット フレイルとは」より>

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/about.html

<公益財団法人 長寿科学振興財団「健康長寿ネット フレイルの診断」より>

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/about.html

<栄養・口腔機能> バランスの取れた食事と口腔機能の維持

毎日3食、バランスの取れた食事を心掛けましょう。特に、筋肉のもととなる良質のたんぱく質や、骨を強くするカルシウムを積極的に摂りましょう。また、噛んだり飲み込んだり、話したりするための口腔機能の衰えは、フレイルのサインの1つといわれます。口腔ケアを行い機能を維持することが大切です。

●主食

ごはん、パン、麺類などで、体や脳のエネルギー源となる炭水化物を摂ります。

●主菜

肉、魚、卵、大豆製品などを使った料理で、筋肉のもととなる良質のたんぱく質を摂ります。

●副菜

野菜、海藻、きのこなどを使った料理でビタミン、ミネラル、食物繊維を摂ります。ビタミンには糖質・脂質・タンパク質の代謝を助け、皮膚や粘膜を丈夫に保って健康な体を維持する働きがあります。ミネラルには、骨や歯などの身体の構成成分になる、体液のpHや浸透圧を調整する、神経や筋肉の機能を調整する、代謝をコントロールするなどの働きがあります。食物繊維には、整腸作用、血糖値の抑制作用、コレステロールの低下作用、食べ過ぎ抑制作用などの働きがあります。

●汁物

野菜、海藻、きのこを使って主菜や副菜の栄養を補い、また水分を補給するために取り入れましょう。

★口腔ケア

1. 正しい歯磨き

・歯と歯ぐきの境目は特に入念に磨きましょう。

・舌の清掃も忘れずに行いましょう。

2. 咀嚼機能の向上訓練

・「あー」と開口し「んー」と嚙み締める動作を3回繰り返しましょう。

3. 舌のトレーニング

・舌を出すストレッチや頬の内側に舌先を押し付ける運動を行いましょう。

4. 口唇のトレーニング

・口をすぼめる「うー」と口角を横に開く「いー」を何回か繰り返しましょう。

5. 唾液腺マッサージ

・耳下腺、顎下腺、舌下腺の周囲に手を当てて優しくマッサージしましょう。

6. 滑舌のトレーニング

・「パ」「タ」「カ」「ラ」と繰り返し発音しましょう。

7. 嚥下訓練

・ブクブクうがいとガラガラうがいを繰り返しましょう。

<東京都福祉局「『お口の健康』からはじめるフレイル予防」より>

https://www.fukushi1.metro.tokyo.lg.jp/kaigo_frailty_yobo/yobou/point_oral/02.html

<運動> ウォーキングと筋力トレーニングの組み合わせが効果的

運動不足は、体力や筋力の低下を引き起こすだけではなく、動くことがだんだん億劫になり、外出機会が減って不活発な生活につながります。また、身体活動量が低下すると、食欲が減退して食事量が減ることで慢性的な低栄養状態に陥ります。ウォーキングや水中エクササイズなどの有酸素運動に、筋力トレーニングを組み合わせることが健康維持・増進に効果的です。

●ウォーキング

次のような中強度のウォーキングがお勧めです。65歳以上では男性7,000歩、女性6,000歩を目標にしましょう(健康日本21)。

・大股で地面を力強く蹴って歩く。

・うっすらと汗ばむ程度に早歩きをする。

・息が弾むぐらいのペースで歩く。

●水中エクササイズ

水中歩行や水中での軽い運動など、泳げなくても気軽にできる運動です。陸上での運動に比べて少ない負荷でできるため、肥満や関節痛のある人に適しています。水の抵抗によって効率よく運動を行うことができ、心肺機能の向上やリラックス効果も得られます。

●筋力トレーニング

家の中のスペースを利用して、自分のペースで無理なく筋力トレーニングを行いましょう。

・椅子スクワット

足を肩幅に開き、椅子からゆっくりと立ち上がり、ゆっくりと腰を下ろします。

・腕立て伏せ

肩幅より広めに手を床につき、膝も床につけて上体を下ろし、元の姿勢に戻ります。

・かかと上げ

椅子の背などに手を添えて足を肩幅に開き、かかとを上げて5秒間静止して下ろします。

・ランジ

立った状態から片足を前に踏み込み、前に出した足に体重をかけていき元に戻ります。逆の足も同様に行います。

・横に足上げ

立った状態で膝を伸ばしたまま片足を横に上げて5秒間静止し下ろします。逆の足も同様に行います。

・バックブリッジ

両膝を曲げて仰向けになり、ゆっくりとお尻を上げて10秒間静止して下ろします。

・上体起こし

両膝を曲げて仰向けになり、頭から肩甲骨が床から離れるよう持ち上げ10秒間静止して元に戻ります。

・足上げ<臥位・横>

横向きに寝て上側の足の膝を伸ばしたまま上に上げ10秒間静止して元に戻ります。逆の足も同様に行います。

・足上げ<座位・膝伸展>

背もたれから背中を離して椅子に座り、膝を伸ばして10秒間静止して元に戻ります。逆の足も同様に行います。

・もも上げ

背もたれから背中を離して椅子に座り、片方のももを上に上げます。左右交互に行います。

<公益財団法人 長寿科学振興財団「健康長寿ネット フレイルと運動」より>

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/koreisha-kenko-iji-kaizen-undo.html

<社会参加> 友人とおしゃべりや食事、ボランティア活動、趣味の会…

社会参加の機会が減少すると、フレイルの最初の入り口になりやすいといわれています。友人とおしゃべりや食事をする時間を過ごす、地域のボランティア活動に参加する、趣味の会に入会するなど、自分にあった活動を見つけることが大切です。積極的に外に出かけるようにしましょう。

●友人との交流

気の合う友人と楽しい時間を過ごすことで、心身共に活性化できます。

●ボランティア活動

地域における自治会の活動や、地域の子どもたちとのふれあい、幼稚園や小学校での読み語りなど、自分にあった、無理なくできるボランティア活動をつけましょう。

●自己啓発(趣味・学習・保健)活動

趣味のサークル活動や地域内での勉強会など、人と交流する機会を通じて、生涯の学びや楽しみをみつけることは、心身の健康の維持・増進に効果があります。

<公益財団法人 長寿科学振興財団「健康長寿ネット フレイルと社会参加」より>

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/frailty/koreisha-shakaisanka-kenkochoju.html

トップページへもどる