トップページへもどる

子どもの百日咳(ひゃくにちぜき)、伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)

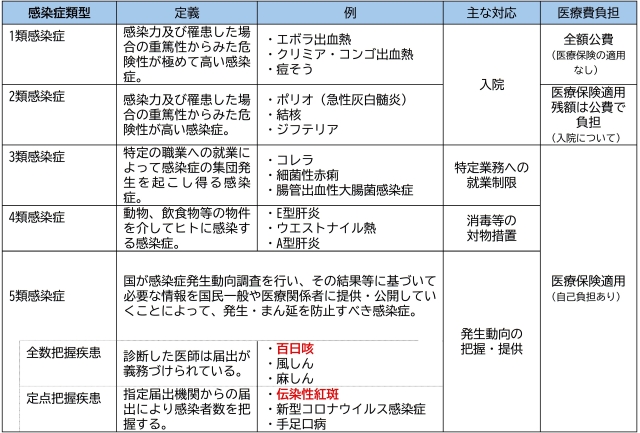

<厚生労働省「令和7年版厚生労働白書 (資料編)感染症対策P78」※1、「類型から探す」※2より>

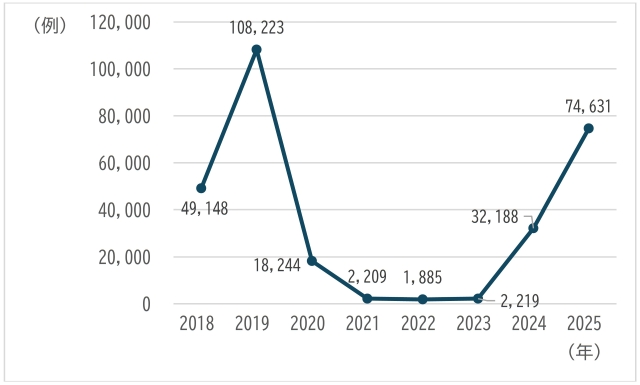

伝染性紅斑は、2019年の年間届出数が10万例を突破しましたが、2020年には大幅に減少しました。ところが2024年、2025年(第25週時点)には急増し、各年の同時期で最多となっています(グラフ2)。

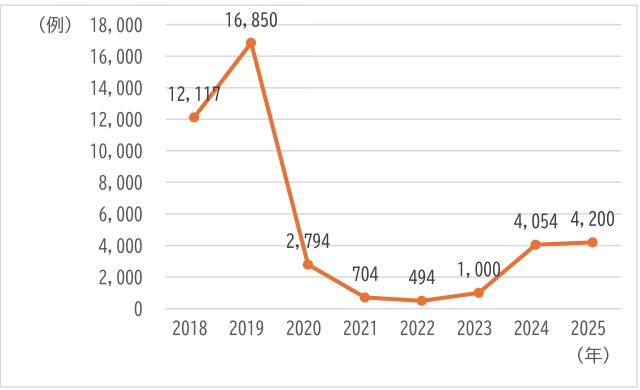

※2025年の届出数は第12週時点の数値。

<国立健康危機管理研究機構「感染症情報提供サイト」より>

※2025年の届出数は第25週時点の数値。

<国立健康危機管理研究機構「感染症情報提供サイト」より>

<主な症状>

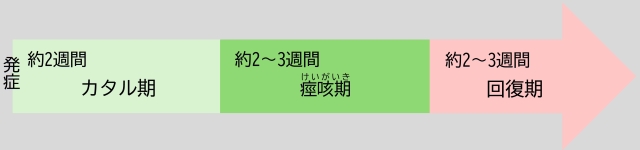

●カタル期

かぜの症状から始まり、次第に咳の回数が増えて程度も激しくなります。

●痙咳期

次第に特徴ある発作性けいれん性の咳(痙咳)が出るようになります。夜間の発作が多く、年齢が 小さいほど症状は多様です。

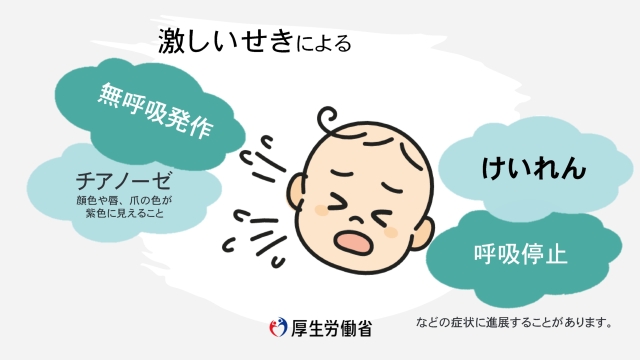

(乳児期早期<生後1~2か月の子ども>の症状)

(合併症)肺炎や脳症など。特に乳児では注意が必要です。

●回復期

激しい発作は次第に減衰し、2~3週間で認められなくなります。

<感染経路>

●飛沫感染(鼻咽頭や気道からの分泌物による感染)

●接触感染(感染者と接触したりすることによる感染)

<治療方法>

生後6か月以上は、抗菌薬による治療が検討されます。咳が激しい場合には咳止め等の対症療法が行われることがあります。

<予防と対策>

百日咳の予防には、5種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib)等の接種が有効です。生後2か月から初回の接種を行い、一定期間を経て追加の接種を行います。

<厚生労働省「感染症情報―百日咳」より>

伝染性紅斑はヒトパルボウイルスB19による感染症で、主に15歳くらいまでの子どもが罹ります。発しんがみられ、両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

<主な症状>

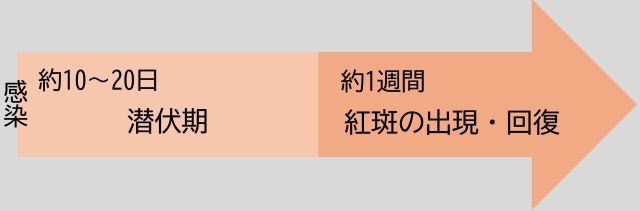

●潜伏期

微熱やかぜの症状に似た症状がみられます。

●紅斑の出現

両頬に蝶の羽のような形の赤い発しん(紅斑)が現れます。続いて、手・足などに網目状の発しんが広がります。これらの発しんは多くの場合、1週間程度で消失しますが、長引いたり、一度消えた発しんが短期間のうちに再び出現したりすることもあります。

(合併症)

成人では関節痛を伴う関節炎や頭痛などの症状が出ることもありますが、ほとんどは合併症を起こすことなく自然に回復します。

<感染経路>

●飛沫感染(鼻咽頭や気道からの分泌物による感染)

●接触感染(感染者と接触したりすることによる感染)

<治療方法>

伝染性紅斑に、特別な治療法はありません。経過観察で症状に応じた治療を行います。

<予防と対策>

伝染性紅斑を予防するワクチンや薬はありません

こまめに手洗いをし、せきやくしゃみをするときには口と鼻をハンカチ等で覆うなど感染を広げないように心がけることが大切です。

妊娠している人は注意!

伝染性紅斑に感染したことのない女性が妊娠中に感染すると、流産したり、胎児が胎児水腫などの重篤な状態になる可能性があります。発熱や倦怠感の後に発しんが出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。

流行しているときはできるだけ、かぜ症状がある人との接触を避け、手洗いやマスクの着用などの基本的な感染予防を行いましょう。

<厚生労働省「感染症情報―伝染性紅斑」より>

トップページへもどる