閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.09.10

お役立ち情報トップページへもどる

日本人のがんの原因の上位

感染とがんの関わりについて

感染とがんの関わりについて

がんのなかには、ウイルスや細菌などの感染が関わるものがいくつかあります。国立がん研究センターの調査によると、日本人の「感染」が原因のがんは約20%を占めています。女性では原因の第1位、男性では喫煙に次いで第2位となっています。がんと感染にはどのような関係があるのでしょうか。

がんの発生に関係するウイルス・細菌

感染によるがんの発生には、体内に侵入した病原体がつくり出すがん原性タンパク質※が直接作用することや、慢性的な炎症に伴う細胞の壊死と再生の繰り返しが間接的に作用することがあることなどが報告されています。

日本人の感染によるがんには、B型やC型の肝炎ウイルスによる肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)による子宮頸がん、ヘリコバクター・ピロリ(H.pylori)による胃がんなどがあります(表)。

感染したら必ずがんになるわけではありませんが、感染予防を行うことはがんを防ぐことにつながります。

※がん原性タンパク質とは、正常な細胞をがん化させる原因となるタンパク質のことをいいます。

日本人の感染によるがんには、B型やC型の肝炎ウイルスによる肝臓がん、ヒトパピローマウイルス(HPV)による子宮頸がん、ヘリコバクター・ピロリ(H.pylori)による胃がんなどがあります(表)。

感染したら必ずがんになるわけではありませんが、感染予防を行うことはがんを防ぐことにつながります。

※がん原性タンパク質とは、正常な細胞をがん化させる原因となるタンパク質のことをいいます。

■ 表 がんの発生に関係するウイルス・細菌

<国立がん研究センター「がん情報サービス(がんの発生要因)」より>

ヘリコバクター・ピロリ菌と胃がん

国立がん研究センターの調査で、ヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)に感染している人の胃がんの発生リスクは、感染していない人の約5倍になることが報告されています。ただし、胃がんの発生はピロリ菌感染のみによるものではなく、生活習慣の影響も大きいといわれています。

従って、感染の有無にかかわらず、下記のような胃がんに関係する生活習慣がある人は見直すことが大切です。

従って、感染の有無にかかわらず、下記のような胃がんに関係する生活習慣がある人は見直すことが大切です。

胃がんに関係する生活習慣

●喫煙習慣がある。

●塩からい食べ物を摂り過ぎる。

●野菜・果物が不足している。

<公益財団法人 がん研究振興財団「感染とがん」より>

肝炎ウイルスと肝臓がん

肝炎ウイルスにはB型肝炎ウイルスとC型肝炎ウイルスの2種類があり、いずれも肝臓がんの発生に深い関わりがあります。肝炎ウイルスに感染している人の肝臓がんの発生リスクは、感染していない人と比べてB型肝炎ウイルスは約36倍、C型肝炎ウイルスは約16倍になると報告されています(「Ishiguro et al. Cancer Lett 2011」より)。また、肝臓がん患者の約8割はいずれかの肝炎ウイルスの感染者であるとの報告もあります。

B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスは主に、血液が傷口や粘膜に付着することで感染します。また、B型肝炎ウイルスは性的接触を介しても感染します。

かつては出産時の母子感染で肝炎ウイルスに感染することが多かったのですが、最近は若年者のピアスの針の使いまわしなどによる感染者が増加しています。下記のような行為は肝炎ウイルスの感染リスクのみならず肝臓がんの発生リスクも高めることになります

B型肝炎ウイルスやC型肝炎ウイルスは主に、血液が傷口や粘膜に付着することで感染します。また、B型肝炎ウイルスは性的接触を介しても感染します。

かつては出産時の母子感染で肝炎ウイルスに感染することが多かったのですが、最近は若年者のピアスの針の使いまわしなどによる感染者が増加しています。下記のような行為は肝炎ウイルスの感染リスクのみならず肝臓がんの発生リスクも高めることになります

肝臓がんに関わるとされる行為

●注射のまわし打ち

●入れ墨(タトゥー)

●ピアスの針の使いまわし

<公益財団法人 がん研究振興財団「感染とがん」より>

ヒトパピローマウイルスと子宮頸がん

日本では毎年、約1万人の女性が子宮頸がんにかかり約3,000人が亡くなっています。子宮頸がんの原因は、主に性交渉によるヒトパピローマウイルス(HPV)感染であることがわかっています。このウイルスは感染しても多くの場合、自然に消滅しますが、繰り返し感染しやすいことが特徴です。感染している期間が長くなると、子宮頸がんに進展する可能性があります。また、たばこは、ヒトパピローマウイルスの自然消滅を妨げ感染を長引かせるといわれています。現在、HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)の定期接種が、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に行われています。また、HPVワクチンを接種した人も成人してからの定期健診を受けることが大切です。

HPVワクチンの概要

<対象者>

小学校6年~高校1年相当の女子

<費用>

公費(原則、自己負担なし)

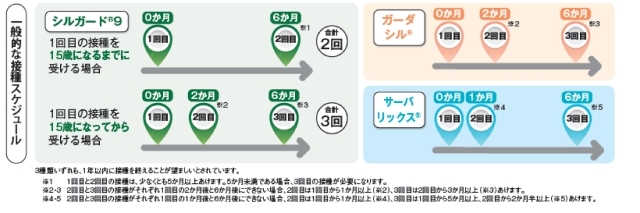

<接種スケジュール>

半年~1年の間に決められた回数、接種します。下図のように、ワクチンの種類や接種する年齢によって、接種の回数や間隔が少し異なります。接種には、保護者の同意が必要です。

<厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」より>

★各出典データのURLは下記のとおりです。

○国立がん研究センター「がん情報サービス(がんの発生要因)」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/factor.html

○公益財団法人 がん研究振興財団「感染とがん」

https://www.fpcr.or.jp/pdf/p21/infection_and_cancer.pdf

○厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

○国立がん研究センター「がん情報サービス(がんの発生要因)」https://ganjoho.jp/public/pre_scr/cause_prevention/factor.html

○公益財団法人 がん研究振興財団「感染とがん」

https://www.fpcr.or.jp/pdf/p21/infection_and_cancer.pdf

○厚生労働省「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

トップページへもどる