閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.08.12

お役立ち情報トップページへもどる

高齢者が住む住宅のバリアフリー化率はどれくらい?

バリアフリー化の現状をみる

バリアフリー化の現状をみる

住まいのバリアフリー化とは、高齢者や障害を持った人が、生活を送る上で支障となる障害物を取り除き、生活しやすいようにリフォームすることです。

65歳以上の高齢者がいる世帯は、全国で2,375万世帯あります※。これらの世帯の住宅について、バリアフリー化の現状を見てみましょう。

※総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より

65歳以上の高齢者がいる世帯は、全国で2,375万世帯あります※。これらの世帯の住宅について、バリアフリー化の現状を見てみましょう。

※総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より

高齢者のいる世帯のバリアフリー化率

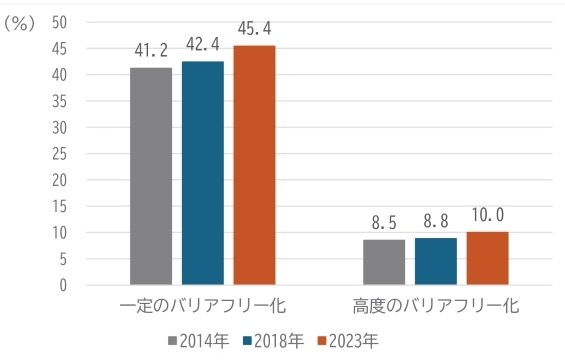

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、65歳以上の高齢者のいる世帯の45.4%が一定のバリアフリー化住宅に暮らしています。“一定のバリアフリー化住宅”とは、2か所以上の「手すりの設置」または「段差のない屋内」がある住宅をいいます。住宅の建て方別にみると、一戸建て住宅では47.0%、マンション等の共同住宅(持ち家)では52.4%で一定のバリアフリー化が行われています。

また、2か所以上の「手すりの設置」、「段差のない屋内」及び「廊下などが車いすで通行可能な幅」がある住宅を“高度のバリアフリー化住宅”といいますが、高齢者のいる世帯の10.0%がこれに該当します。2014年から10年間で、一定のバリアフリー化住宅は4.2ポイント、高度のバリアフリー化住宅は1.5ポイント増えています(グラフ1)。

また、2か所以上の「手すりの設置」、「段差のない屋内」及び「廊下などが車いすで通行可能な幅」がある住宅を“高度のバリアフリー化住宅”といいますが、高齢者のいる世帯の10.0%がこれに該当します。2014年から10年間で、一定のバリアフリー化住宅は4.2ポイント、高度のバリアフリー化住宅は1.5ポイント増えています(グラフ1)。

■ グラフ1 高齢者のいる世帯が住む住宅のバリアフリー化率(2014年、2018年、2023年)

<総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より>

高齢者等のための設備状況

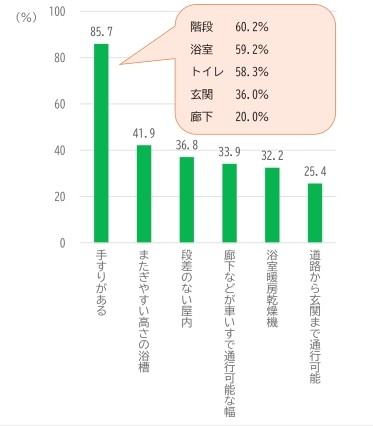

それでは、どのような設備があるバリアフリー化住宅に住んでいるのでしょうか。最も多いのは「手すりがある」(85.7%)となっています。手すりの設置場所は「階段」が最も多く、次いで「浴室」、「トイレ」となっています。手すりは高齢者の転倒や落下を防ぐために重要なアイテムです。

手すりの次に多かったのが「またぎやすい高さの浴槽」で、次いで「段差のない屋内」「廊下などが車いすで通行可能な幅」となっています(グラフ2)。高齢になると、階段や浴室などで足を上げる動作が負担になることが多いようです。

手すりの次に多かったのが「またぎやすい高さの浴槽」で、次いで「段差のない屋内」「廊下などが車いすで通行可能な幅」となっています(グラフ2)。高齢になると、階段や浴室などで足を上げる動作が負担になることが多いようです。

■ グラフ2 バリアフリー化住宅に住む高齢者等のための設備状況(複数回答)

※上記割合は、「高齢者等のための設備あり」と回答した人を100%としています。

<総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より>

高齢者等のための設備の意味

グラフ2で見た高齢者等のための設備は、高齢者の暮らす世帯にとってどのような意味を持つのでしょうか。

*( )内は総務省「令和5年住宅・土地統計調査」による定義

●手すり(玄関、トイレ、浴室、脱衣所、廊下、階段、居住室、その他に設置)

バランスを崩して転倒する事故を防ぎます。

●またぎやすい高さの浴槽(洗い場から浴槽の縁まで約30~50㎝の高さ)

足を持ち上げるまたぎ動作の際に、バランスを崩して転倒する事故を防ぎます。

●浴室暖房乾燥機(浴室内の天井または壁に設置されている)

居室と浴室などの温度差による血圧の上昇・低下が引き起こすヒートショックを防ぎます。

●廊下などが車いすで通行可能な幅(廊下や部屋の入口の幅が約80cm以上)

車いすが必要になったときでも、室内移動を可能にします。

●段差のない屋内(玄関の“上がりかまち”や階段は含まない)

段差につまずいて転倒する事故を防ぐとともに、車いすでの移動を容易にします。

●道路から玄関まで車いすで通行可能(敷地に接している道路から玄関口までに、高低差や障害物などがなく車いすで介助を必要とせず通れる)

通院、買い物、散歩など自由に外出を可能にします。

高齢者等のための設備工事は何歳で行う?

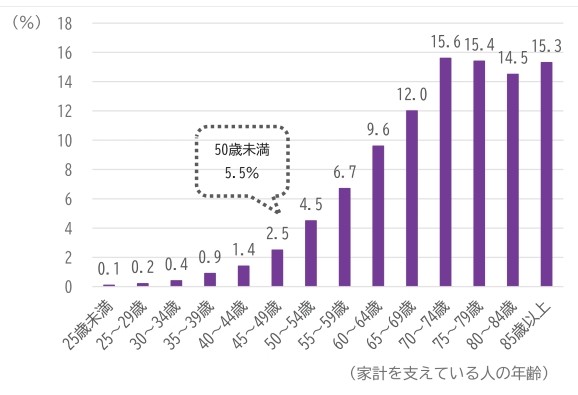

住まいに高齢者等のための設備工事を行った人は、何歳で工事を行ったのでしょうか。グラフ3が示すように、50歳未満の人が家計を支えている世帯では5.5%となっています。74歳までは増加傾向にあり最も多い年齢が70~74歳の15.6%となっていますが、64歳までは10%未満となっています。

■ グラフ3 高齢者等のための設備工事を行った年齢

<総務省「令和5年住宅・土地統計調査」より>

住まいのバリアフリー化で要介護予防

高齢になると筋力が低下する、平衡感覚が保ちにくくなるなど、運動機能が低下します。そのためにちょっとした段差でもつまずいて転びやすくなります。転倒して骨折すると、回復までに時間がかかり寝たきりになることもあります。また、要介護になる原因の第3位は「骨折・転倒」となっています※。転倒を防止して要介護になることを予防するためには住まいのバリアフリー化が有効だとされています。

※厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」より

※厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」より

トップページへもどる