トップページへもどる

何がどう変わるのか

年金改正.jpg)

今回の改正は、手厚い保障が受けられる人を増やすことを目的としています。適用対象者を拡大するために、加入条件を働き方に平等で、よりわかりやすくシンプルなものとします。また、適用を拡大することで生じる事業所の負担を軽減するために政府が助成を行い、働き手を確保できるようにします。

<現在の短時間労働者の適用要件> *すべてを満たしていることが必要です。

(賃金要件) 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること。

(企業規模要件) 51人以上の従業員が働く企業であること。

(労働時間要件) 週所定労働時間が20時間以上であること(雇用契約で判断)。

(その他の要件) 学生は適用対象外。

<現在の個人事業所の適用について>

常時5人以上の従業員が働く、法律で定める17業種の事業所に限り適用となります。

〔 〕内は施行時期を示します。

<改正される適用要件>

賃金要件

撤廃されます。 〔公布から3年以内の政令で定める日〕

企業規模要件

段階的に撤廃されます。 〔令和9年10月1日~令和17年10月1日〕

個人事業所について

常時5人以上の従業員が働く個人事業所について、非適用業種が解消されます。 〔令和11年10月1日〕

※5人未満の事業所については現状どおり非適用です。

そこで、高齢者が働きながらより年金を受給しやすいように改正が行われます。在職老齢年金の仕組みにより高齢者が就労意欲を喪失したり、就業調整を行ったりする必要がないよう、支給停止基準額を見直し、働き方に公平な仕組みとします。

〔 〕内は施行時期を示します。

<現在の在職老齢年金の支給停止基準額> *令和7年度。

51万円

<改正後の支給停止基準額>

62万円 〔令和8年4月1日〕

このような制度上の不公平を解消するために、見直しが行われます。

<現在の遺族厚生年金> *子ども※がいない60歳未満の妻・夫の場合

(妻)30歳未満で死別した場合…5年間の有期給付

30歳以上で死別した場合…無期給付

(夫)55歳未満で死別した場合…給付なし

55歳以上で死別した場合…60歳から無期給付

※子どもとは18歳到達年度末まで、または障害の状態にある場合は20歳未満の人をいいます。

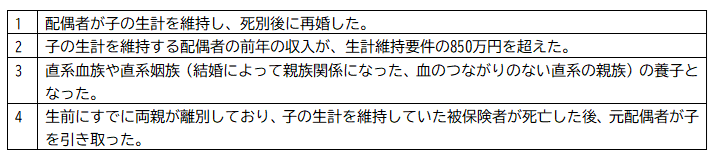

<現在の遺族基礎年金> *子に対する遺族基礎年金

表1のような場合、子が受ける遺族基礎年金は支給停止となります。

■表1 子が受ける遺族基礎年金が支給停止となる要件

〔 〕内は施行時期を示します。

<改正後の遺族厚生年金> *子ども※がいない60歳未満の妻・夫の場合 〔令和10年4月1日〕

(妻・夫共通)60歳未満で死別した場合…5年間の有期給付

(低所得など配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)

60歳以上で死別した場合…無期給付(現行どおり)

下記の人の遺族厚生年金には変更ありません。

・60歳以上で死別した人

・子ども※を養育している人

・改正前から遺族厚生年金を受けている人

・令和10年度に40歳以上になる女性

※子どもとは18歳到達年度末まで、または障害の状態にある場合は20歳未満の人をいいます。

<改正後の遺族基礎年金> *子に対する遺族基礎年金 〔令和10年4月1日〕

上記表1のように支給停止となる要件の場合にも、支給を行います。

また、子どもがいる場合の加算額を引き上げます。

第1子・第2子の加算額239,300円 第3子以降の加算額79,800円(令和7年度)

⇒子の人数に関係なく、1人につき281,700円(現在受給している人も対象)

ところが、この上限を超える収入がある人は、実際の賃金に占める保険料の割合が他の人よりも低くなります。そこで、このような人も本来の賃金に応じた負担を行い、将来、相応の給付を受け取れるように、上限が段階的に引き上げられます。この改正により厚生年金制度の財政が改善されることで、厚生年金全体の給付水準が底上げされます

〔 〕内は施行時期を示します。

<現在の標準報酬月額の上限額> *令和7年度。

65万円

<改正後の標準報酬月額の上限額>

65万円⇒68万円 〔令和9年9月1日〕

68万円⇒71万円 〔令和10年9月1日〕

71万円⇒75万円 〔令和11年9月1日〕

〔 〕内は施行時期を示します。

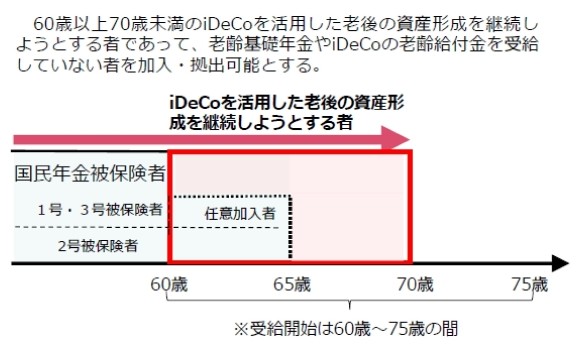

<現在のiDeCoの加入要件> *令和7年度。

国民年金被保険者(任意加入者を含む)で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給していない人

<改正後のiDeCoの加入要件>

働き方に関わらず70歳まで加入可能。 〔令和公布から3年以内の政令で定める日〕

.jpg)

現時点では直ちに改正により措置を講じることはありませんが、今後も社会や経済の変化を見極め、次の財政検証(2029年予定)で基礎年金の水準低下が見込まれる場合は、底上げ措置が講じられることになっています。この場合、厚生年金の給付水準が一時的に下がることへの影響に対する緩和措置が行われます。

年金改正.jpg)

トップページへもどる