閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.08.20

お役立ち情報トップページへもどる

全ての子どもの育ちを応援する

「こども誰でも通園制度」はどんな制度?

「こども誰でも通園制度」はどんな制度?

「こども誰でも通園制度」は、令和5年12月に閣議決定した「こども未来戦略」に基づいて創設された制度です。令和7年4月から、「子ども・子育て支援法」に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化されました。すでに一部自治体では試行が始まっていますが、令和8年4月からは全国の自治体で本格的に実施されます。

こども誰でも通園制度-1.jpg)

こども誰でも通園制度とは

「こども誰でも通園制度」は、全ての子どもの育ちを応援する新たな通園制度です。子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらず支援を行います。

利用者は、就労要件等を問わず、1カ月に一定時間まで時間単位で保育所等※を柔軟に利用することができます。

利用者は、就労要件等を問わず、1カ月に一定時間まで時間単位で保育所等※を柔軟に利用することができます。

※保育所等とは、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点、企業主導型保育施設、認可外保育施設、児童発達支援センター等をいいます。(以下同じ)

安心して希望通りこどもを産み育てるには

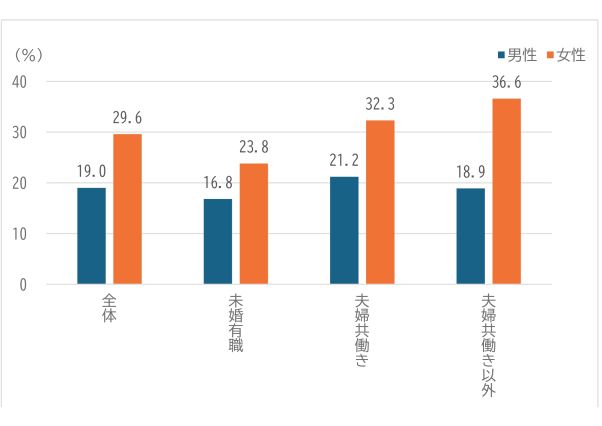

こども家庭庁が「令和5年度こども政策の推進に関する意識調査」で、40歳代までの男女(未婚・既婚)を対象に「どのようなことがあれば、皆が安心して希望通りこどもを産み育てられるようになると思いますか」と質問したところ、男性・女性ともに年代や就業形態等を問わず、「希望通り産休や育休が取得できる」が最も多い回答でした(男性35.6%、女性49.2%)。

また、「理由を問わずこどもを預けられるサポート体制(病児保育や一時預かりなど)が整備されている」を挙げた男性は19.0%、女性は29.6%でした(グラフ)。

また、「理由を問わずこどもを預けられるサポート体制(病児保育や一時預かりなど)が整備されている」を挙げた男性は19.0%、女性は29.6%でした(グラフ)。

■ グラフ

どのようなことがあれば、皆が安心して希望通りこどもを産み育てられるようになる?

(複数回答)

⇒「理由を問わずこどもを預けられるサポート体制(病児保育や一時預かりなど)が整備されて

いる」を選択した人

どのようなことがあれば、皆が安心して希望通りこどもを産み育てられるようになる?

(複数回答)

⇒「理由を問わずこどもを預けられるサポート体制(病児保育や一時預かりなど)が整備されて

いる」を選択した人

<こども家庭庁「令和5年度こども政策の推進に関する意識調査」より>

「こども誰でも通園制度」のしくみ

「こども誰でも通園制度」は一時預かりと異なり、親などのために子どもを預かることが目的ではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて子どもが成長できることを目的としています。

そのため、「こども誰でも通園制度」は子どもを中心に考えられたしくみとなっています。一時預かりには就労や病気、冠婚葬祭等、利用にあたり親などの理由が必要ですが、「こども誰でも通園制度」では利用の理由を問いません。

そのため、「こども誰でも通園制度」は子どもを中心に考えられたしくみとなっています。一時預かりには就労や病気、冠婚葬祭等、利用にあたり親などの理由が必要ですが、「こども誰でも通園制度」では利用の理由を問いません。

●対象となる子ども

保育所等に通っていない0歳6カ月~満3歳未満の子ども

※利用する保育所等がある市区町村に住んでいることが条件となります。

●利用期間

利用する時点で、生後6カ月から満3歳になる誕生日の前々日まで

●利用時間

月10時間まで時間単位で利用できます。

※残った時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

●料金

1人1時間あたり300円程度(市区町村により異なります)

※給食やおやつなどは別料金です。

※住民税非課税世帯や生活保護世帯には料金の減免措置があります。

●注意すること

・同一月に複数の実施事業所を利用することはできません。

・予約をキャンセルする場合は、キャンセル料がかかることがあります。

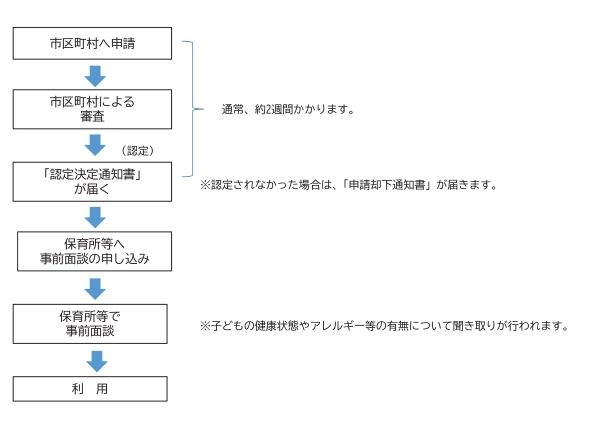

「こども誰でも通園制度」の利用の流れ

「こども誰でも通園制度」の利用を希望する方は、事前にお住まいの市区町村に申請する必要があります。申請方法は市区町村によって異なりますので、市区町村に直接お問い合わせください。市区町村が申請内容を審査して利用が認定されると「認定決定通知書」が届きますので、利用できる保育所等をホームページ等で調べて、利用を申し込みます。

「こども誰でも通園制度」を利用することで得られるもの

■子どもにとって

●家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます。

●子どもの指導の専門家との関わりを通じて、物や人への興味や関心が広がります。

●年齢の近い子どもとの関わりを通じて、成長につながる豊かな経験が得られます。

■親などにとって

●地域の様々な情報や人とのつながりが広がり、子育て支援を活用しやすくなります。

●専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、孤立感や不安感などの解消につながります。

●短時間でも子どもと離れた時間を過ごすことは、育児に関する負担の軽減につながります。

●家庭とは異なる経験や、家族以外の人と関わる機会が得られます。

●子どもの指導の専門家との関わりを通じて、物や人への興味や関心が広がります。

●年齢の近い子どもとの関わりを通じて、成長につながる豊かな経験が得られます。

■親などにとって

●地域の様々な情報や人とのつながりが広がり、子育て支援を活用しやすくなります。

●専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、孤立感や不安感などの解消につながります。

●短時間でも子どもと離れた時間を過ごすことは、育児に関する負担の軽減につながります。

<こども家庭庁「こども誰でも通園制度」利用者向けリーフレットより作成>

こども誰でも通園制度.jpg)

トップページへもどる