閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.07.01

お役立ち情報トップページへもどる

我が家の安全チェック

新築でも、リフォームでも、まずこだわってほしいのが安全チェック。快適な住まいの基本は「安心して住めること」です。それは災害から守られていること、犯罪から守られていること、そして高齢になっても安全に住めることです。ポイントごとにどんな対策ができるか見てみましょう。

安全チェック.jpg)

我が家の安全チェック 外回り編

【外回りの安全チェック①】ブロック塀の地震対策 目で見ても目地に亀裂やズレのあるものは要注意です。手で押して揺れるものも同様です。地震時に倒れて、道路が避難経路として機能しなくなるのは、周囲の人にとっても重大なことです。高さ120cm上のコンクリートブロック塀で、控え壁のついていないものは補強が必要です(控え壁:塀から直角に突き出した壁で3.4m以内ごとに設けます。高さは塀の上端から120cm下がった高さまで必要です)。鉄筋を入れたブロック塀は最高2.2mまで、それ以上はコンクリートなどでつくります。コンクリートブロックの厚さは、高さ2m以下の塀で10cmまたは12cm、2mを超える場合は15cm以上必要です。基礎や鉄筋も重要なので、新設のときは設計者などにチェックしてもらいましょう。

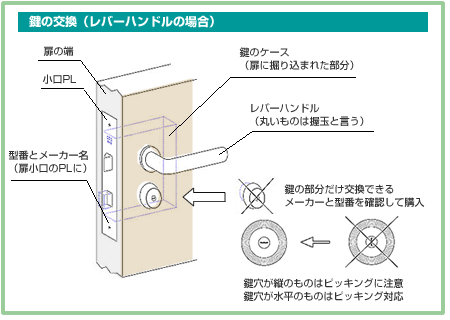

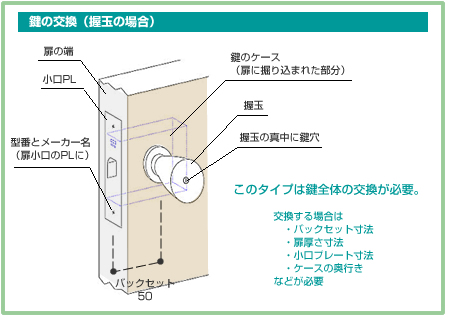

【外回りの安全チェック②】ドアの鍵の安全性

ピッキング対応の鍵に交換しましょう。レバーハンドルの場合は、鍵を差し込むところ(シリンダー)だけの交換で済みます。握玉の場合は、ドアノブごとの交換になります。2ヵ所に鍵をつける(ワンドア・ツーロック)も有効的です。この場合は同時に交換すれば、ひとつの鍵で上下2つを開けられるようにすることも可能です(持ち運ぶ鍵が1本で済みます)。通常、鍵には裏と表があり差し込む面を合わせないと入りませんが、どちらから差し込んでもよいタイプもあり、特に高齢者には便利です。ただし、合鍵は街の鍵屋ではつくれないこともあるので、メーカーにつくってもらう必要があります。

【外回りの安全チェック③】基礎廻りの地震対策

外壁の下端と地面の間にはコンクリートの基礎が廻っています。コンクリートそのまま(打放し)のものや、モルタルをかけているものもあります。この部分に亀裂が入っていたりしたら要注意です。モルタルの場合は、亀裂が表面だけなのか下のコンクリートまで及んでいるのか専門家に相談します。モルタルがコンクリートにうまく付いていない場合は、ドライバーの柄などで叩いてみると音が違うのでわかります。

【外回りの安全チェック④】ガラス窓の防犯対策

雨戸や格子の無いガラス戸からの侵入を防ぐには、透明の防犯フィルムを貼ると効果的です。フィルムの厚さは何種類かあり、反射フィルムやブロンズ色のものもあります。普通は内側に貼りますが、掃除の際に傷をつけないよう注意が必要です。間にフィルムを入れた防犯ガラスは扱いやすいのですが、値段は高くなります。

【外回りの安全チェック⑤】モルタル外壁の亀裂(クラック)の有無

亀裂はクラックともいいます。屋根の場合と同様に、その下には防水シートが敷かれていますので、すぐには雨が浸透してきませんが、木材の乾燥などにより外壁が歪んで雨漏りすることがあります。防水シートも一緒に引っ張られて切れることもあります。その場合はシーリング材(コーキング材ともいう)で充填します。シーリング材には塗装できるものもありますので、外部用の塗料で塗ることも可能です。

【外回りの安全チェック⑥】筋交い等の耐震チェック

昭和56年6月の建築基準法の改正(新耐震)以前のものは要チェックです。建築基準法は阪神淡路の直下型の地震(平成7年1月)後、平成12年に見直されて現在の耐震基準が確立しています。したがって、平成13年以降の建物は(耐震偽装等を除いて)安全といえます。木造住宅については、筋交いやベニヤ板などにより地震の横からの力を受けとめることで強度を確保します。また、上下方向の力に対しては柱が土台から外れないように金物などで固定するようになっています。耐震診断に関しては、各市町村に相談窓口があり、専門家のチェックを受ける際の助成金が出ることもあります。

【外回りの安全チェック⑦】軒裏の防火対策

古い家屋などでは庇や軒の裏側が木でできていることがあります。隣家で火事が起きた場合も想定して、防火板を上から張るようにしましょう。建物から出っ張っている軒などは一番燃えやすい箇所だからです。

【外回りの安全チェック⑧】瓦、コロニアル屋根の割れ

瓦、コロニアルの屋根の多くの場合は、その下に敷いてある防水シートで雨漏りを防いでいます。屋根全体を見ることは少ないかもしれませんが、外壁の吹きつけなどの際に見てもらうとよいでしょう。コロニアルの場合は10年以上たつと、コケが生えたり表面の塗装が劣化したりするので、高圧洗浄して塗り替えが必要です。金属板の場合も錆が見えてきたら塗装しましょう。

我が家の安全チェック 室内編

【室内の安全チェック①】家具の転倒防止

地震時、大型家具が転倒するとケガをしたり、身動きできなくなったりします。転倒防止の器具も突っ張り棒形式やベルト式、金具式などがあるので、場所に合わせて使い分けてください。ジェル状のマットなどもあります。開き扉は、中のものが飛び出す危険があります。耐震ラッチという何種類かの器具がありますので、現在の吊戸棚などに取り付けるとよいでしょう。

【室内の安全チェック②】住宅用火災報知器の設置

火災報知器は、平成18年から消防法で住宅でも設置が義務付けられ、新築は平成18年6月1日より、既存住宅は平成23年6月1日より設置が必要です。種類は煙を感知するタイプのものと、熱を感知するタイプのものがあり、前者は一般居室、後者は台所などと使い分けられます。いずれも電池式なので、家電量販店などで購入して壁の高所や天井に取り付けるようにしましょう。

【室内の安全チェック③】床の滑り止め

ダニの問題でカーペットよりもフローリングが床材の主流になってきました(逆にオフィスではOAフロアでカーペットが主流です)。フローリングはワックス掛けが必要なものもあり、中にはピカピカになるけれども滑りやすいものもあるので要注意です。部分敷きのマットなども下に網目状の滑り止めシートなどを敷いたほうが安全です。工事で使う養生テープ(ガムテープより接着強度が低く剥がしやすい)などで止めるのも一案です。

【室内の安全チェック④】浴室の手すりの設置

高齢者の浴室での事故が増えています。転倒を予防し体の機能を補うために、早めに手摺を設置しましょう。床の滑り止め対策と併せて考えるとよいでしょう。ユニットバスなどは壁の強度が少なく、裏に補強のベニヤを入れておくことが必要な場合もあるので、改修工事のときに確認しておきましょう。

【室内の安全チェック⑤】廊下の常夜灯の設置

新築の時には埋め込み型のものを取り付けるとよいでしょうが、後から付ける場合はコンセントに取り付けるLEDライトが便利です。厚さ1.5cmが邪魔にならずによいようです。明るさセンサーのものは暗いといつでも点いています。埋め込み型のものには人感センサー型のものもあり、これは人の体温を感じて点灯します。2m位手前で点灯し、30秒ほど後に消灯します。

【室内の安全チェック⑥】階段の滑り止め対策

木造の階段は滑りやすいのでテープ状の滑り止め材を貼るとよいでしょう。段の位置も見やすくなります。プラスチックや金属のもので踏み板より出っ張るものは、かえってつまずきやすくなるので避けるようにします。手すりは両側がベストですが、片側の場合は、降りる時の利き腕側に設置します。

安全チェック.jpg)

【室内の安全チェック⑦】和室の段差解消

普通、廊下や洋室と和室との境は3cmほどの段差がついていますが、高齢者用の住宅では5cm以下の段差にするように指針が出されています。これに対応するためには、擦り付けの部材で車椅子が通れるようにしたり、またはフローリングにして平らに階層します。擦り付けの部材は、歩行のことも考えると、手摺を取り付けたほうがよい場合もあります。

【室内の安全チェック⑧】ガラス窓のフィルム貼り

外回り編では防犯フィルム張りを説明しましたが、地震時または転倒時のガラス飛散防止という意味では、防犯ほど強度のないうすでのフィルムで効果があります。透明や曇りや反射型などがあります。薄手なので自分で貼ることも可能です。カッター、金属定規、スプレー、プラスチックのヘラ、それに水と中性洗剤数滴を準備します。内側のガラス面をきれいにして、中性洗剤入りの水をガラス面とフィルムの糊面に散布しヘラで中央部から水を押し出し気泡などのないようにしてから、定規を当てて切ればできあがりです。

【室内の安全チェック⑨】床下のチェック

木造住宅の場合、1階に床下収納がある場合はプラスチックケースを取り除いて床下を見ることができます。土が見える場合は、乾いているかを確認しましょう。湿っている場合は高さがあれば、ビニールシートを敷いてモルタルを流して根太や大引きが腐らないようにします。和室は畳を上げて、その下の板を外せば、それほど大ごとでなくできます。

防災の考え方

大地震の予測が出されている中、耐震外柵は最も重要な対策です。地震の場合は横揺れ・縦揺れの両方に対して強度を持つことが必要です。

台風などに対する耐風対策も大切です。横から力が継続的に加わることを計算に入れた構造設計がなされます。診断は専門の建築事務所が行っています。

耐火対策も欠かせない対策です。我が家を火事から守ることはもちろんですが、隣家への被害を広げないための対策が必要です。また、万が一の場合に速やかに避難できるよう経路を確保しておくことも必要です。

台風などに対する耐風対策も大切です。横から力が継続的に加わることを計算に入れた構造設計がなされます。診断は専門の建築事務所が行っています。

耐火対策も欠かせない対策です。我が家を火事から守ることはもちろんですが、隣家への被害を広げないための対策が必要です。また、万が一の場合に速やかに避難できるよう経路を確保しておくことも必要です。

防犯の考え方

「近所づきあい」が希薄になりつつある今、特に住まいへの防犯対策は大切です。強盗や空き巣などの犯罪手口も複雑化しており、2重、3重にガードを設けることも必要になってくるでしょう。また、避難経路は時として犯罪者の進入路にもなりやすかったり、プライバシーを重視するために設置した高い塀が逆に孤島をつくり安全の障害になったり、検討しなければならない課題はまだまだ多いようです。

耐久性の考え方

高齢まで安心して住み続けるには家も長持ちしてもらわないといけません。そのためには、建物の変化を見てメンテナンスしてあげることです。

外から普段見えないところでも、床下や天井裏など見ることができるので結露以外の湿気などを注意深く観察することが重要です。天井裏は、和室の押入れの天井が外せるようになっていることが多いので一度確認してみましょう。

外から普段見えないところでも、床下や天井裏など見ることができるので結露以外の湿気などを注意深く観察することが重要です。天井裏は、和室の押入れの天井が外せるようになっていることが多いので一度確認してみましょう。

高齢者対策の考え方

高齢になると、若いときには特に意識しなくてもできていた動作に不自由を感じたり、危険を感じたりするものです。対策が必要になってからリフォームするのでは、不都合なことが多くなります。できるだけ事前に対応できるように、ご家族も含めて検討しましょう。また、ずっと住み続けるならば、若いころに建てる場合でも、多少のデザインイメージは必要でしょう。

トップページへもどる