トップページへもどる

緑内障・白内障.jpg)

一般的に初期は自覚症状がほとんどなく、知らないうちに病気が進行します。多くの場合、視神経の障害の進行は緩やかで、視野も少しずつ狭くなっていきます。進行した場合は、視力が低下し、場合によっては失明することさえあります。

急激に眼圧が上昇した場合(急性の緑内障)は眼痛・充血・目のかすみのほか、頭痛や吐き気を自覚することもあります。

初期

目の中心をやや外れたところに暗点(見えない点)ができる。自分自身で異常に気づくことはない。

中期

暗点が拡大し、視野の欠損(見えない範囲)が広がり始める。この段階でも片方の目で補われるため、異常に気づかないことが多い。

末期

視野はさらに狭くなり、視力も低下して、日常生活に支障を来すようになる。さらに放置すると失明に至る。

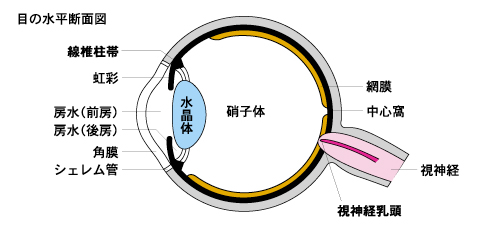

目の形状は、この房水の圧力によって保たれています。この圧力のことを眼圧と呼びます。眼圧は、時間や季節によって多少の変動はありますが、ほぼ一定の値が保たれています。正常の眼圧は10〜21mmHgとされています。しかし、正常値範囲内でも緑内障にかかる場合があるので、注意が必要です。

緑内障は、房水の排出経路が通りにくくなり、房水がたまりすぎて眼圧が高くなり、構造的に弱い視神経乳頭が圧迫されて、視神経に障害が起こった状態です。

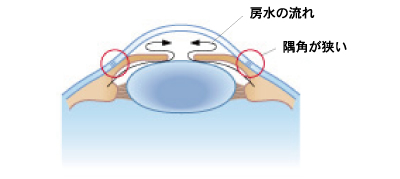

原発閉塞隅角(ぐうかく)緑内障

隅角が狭くなり、線維柱帯が塞がって房水の流れが極度に妨げられて、眼圧が上昇するタイプです。60歳以上の女性で、遠視の人に多く見られます。慢性型と急性型とがあります。

急性発作は両目に同時に起こることは少なく、夜間に起こりやすいのが特徴です。目が重い、目が少しかすむ、光の周囲に虹が見えるなどの前触れ症状がある場合が多いので、こうした症状に気づいたら、念のため眼科を受診し、発作を未然に防ぎたいものです。

続発緑内障

外傷や角膜の病気、網膜剥離、目の炎症など、ほかの目の病気による眼圧上昇や、糖尿病などの全身病、ステロイドホルモン剤などの薬剤による眼圧上昇によって起こります。開放隅角の場合もあれば、閉塞隅角の場合もあります。これらの場合、原因疾患の治療が優先されます。

先天緑内障

生まれつき隅角が未発達なために起こる緑内障です。生まれた直後から眼圧が高い場合、眼球そのものが大きくなることもあり、昔から俗に「牛眼」と呼ばれています。ほとんどが乳児のときに見つかります。

現在、全国に緑内障患者は約200万人と推定されています。そのうちの約8割は、緑内障と気づいていない潜在患者なのだそうです。症状が進行する前に、早期に発見し、治療を開始したいものです。40歳を過ぎたら、少なくとも年1回は定期検診を受け、自分で自分の目を守るようにしましょう。特に近視の強い人、眼圧の高い人、家族に緑内障の人がいる場合は要注意です。

眼圧検査

直接、目の表面に測定器具を当てて測定する方法と、目の表面に空気を当てて測定する方法がある。

隅角(ぐうかく)検査

専用のコンタクトレンズを用いる。

眼底検査

視神経の障害の程度を判定するため、視神経乳頭部(視神経の眼球の出口)を観察する。緑内障ではこの視神経乳頭部のくぼみが拡大する。

視野検査

視野(見える範囲)と視野の欠損(見えない範囲)を調べる。

治療方法としては、薬物療法、レーザー治療、手術が一般的です。緑内障のタイプや、それぞれの人に適した治療方針が選ばれます。

薬物療法

緑内障の治療の基本です。緑内障のタイプ、重症度、眼圧の高さなどに応じて点眼薬が処方されます。複数の点眼薬を組み合わせて処方されることもあります。

点眼薬だけでは効果が不十分な場合は、内服薬を併用することもあります。

レーザー治療

レーザー治療は外来で行うことができます。一つは虹彩(いわゆる茶目)にレーザーで孔を開けて、眼内の房水の流れを変える方法で、多くの閉塞隅角緑内障の治療に利用されます。もう一つは、線維柱帯にレーザーを照射して、房水の排出を促進する方法です。一部の開放隅角緑内障に効果があります。比較的安全で、痛みもありません。

手術

薬物療法やレーザー治療が功を奏さなかった場合に行われます。大まかには、房水を眼外にしみ出すように細工をする手術と、線維柱帯を切開して房水の排出を容易にする手術の2つがあります。

正常な水晶体は透明で、光をよく通しますが、さまざまな原因で水晶体の中身のたんぱく質が変性して、濁ってくることがあります。これが白内障です。水晶体が濁ると、光がうまく通過しなくなったり、光が乱反射して網膜に鮮明な像が結べなくなり、視力が低下します。

白内障では、目のなかの水晶体が濁ることにより、視力が低下します。水晶体の濁り方は、一人ひとり違うため、症状はさまざまです。ただし、白内障だけでは痛みや充血はありません。次のような症状が現れたら白内障を心配してください。

・かすんで見える。

・明るいところへ出ると、まぶしくて見えにくい。

・一時的に近くが見えやすくなる。

・どんなに調整しても眼鏡が合わなくなる。

・ぼやけて二重、三重に見える。

・視力が低下する。

・明暗を見分けられなくなる。

・遠近感がない。

最近では、アトピー性皮膚炎や糖尿病、栄養失調などから、若い人の発症が増えています。

その他、母親の胎内で風疹に感染するなどが原因で、生まれつき白内障になっているケース(先天性白内障)や、目のけがや目の病気(ぶどう膜炎など)、薬剤、放射線、赤外線照射の副作用などから白内障を起こす場合もあります。

緑内障・白内障.jpg)

白内障が進行して、日常生活に不自由を感じるようになると、手術を行います。白内障以外の病気がある場合は、手術方法を工夫し、全身状態を見て手術の時期を決めます。

手術前検査

白内障の手術を受ける前には、手術が問題なく行えるかどうか、目に合う眼内レンズを選ぶために、さまざまな検査を行います。

・視力、眼圧、屈折検査

・眼底検査:網膜の状態を調べる

・細隙灯顕微鏡検査:水晶体の濁りの状態を調べる

・角膜内皮細胞検査:角膜の内皮細胞が減っていないかを調べる

・眼軸長検査:眼内レンズの度数を決める

・問診、血液検査など

※水晶体の濁りが進行している場合は、網膜の電気的検査、超音波検査なども行います。

手術(超音波乳化吸引法)

白内障の手術は主に、濁った水晶体を超音波で砕いて取り出し、眼内レンズを入れる方法が採られています。手術時間は15〜30分程度ですみます。

後発白内障のレーザー治療

白内障の手術後、数か月〜数年して、また「まぶしくなる」「目がかすむ」などの症状が出ることがあります。後発白内障といわれるもので、手術の際に残しておいた水晶体の後嚢が濁ってくるために起こります。

後発白内障は手術の必要がなく、レーザーを使って簡単に濁りを取り除けます。視力はすぐに回復し、入院の必要もありません。

トップページへもどる