トップページへもどる

めまい.jpg)

では、具体的に、どんなめまいのタイプがあるのでしょうか。めまいの感じ方は、人それぞれに異なりますが、大きく分ければ以下の3タイプになるでしょう。

回転性めまい(グルグル)

自分自身、周囲や天井がグルグルと回っているように感じます。吐き気や嘔吐を伴ったり、立っていられなくなったりすることもあります。多くは耳(内耳)の異常が原因で起こり、難聴、耳閉感(耳が詰まった感じ)、耳鳴りなどの聴覚症状を伴うことがあります。また、脳出血や脳梗塞など脳の異常でも起こることがあります。

浮動性めまい(フワフワ)

フワフワとした感じで体がふらつき、まっすぐに歩けない状態です。頭痛、顔面や手足のしびれを伴うことが多く、体や頭を動かしたときに症状が強くなることがあります。多くは脳の異常が原因ですが、高齢者の場合、高血圧症、高脂血症、糖尿病、心疾患などの併発がしばしば見られます。

立ちくらみのようなめまい(クラッ)

立ち上がるとクラッとしたり、目の前が暗くなったり、失神を伴うこともあります。血圧の変動に関係する全身性の病気が原因と見られています。一般に、起立性低血圧症といわれています。

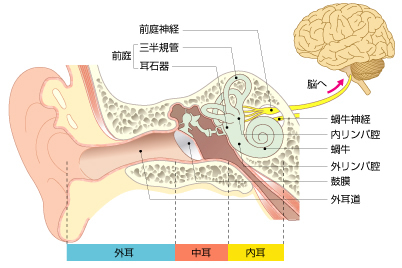

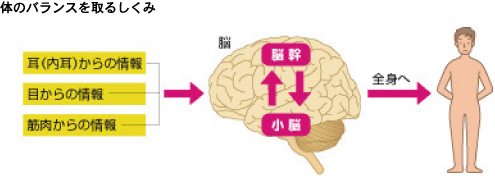

私たちの体内には、体の平衡を保つしくみ(姿勢のバランスを保つ機能)があります。その平衡機能に異常が起こり、バランスが崩れると、めまいなどが起こります。

体を動かすと、内耳の前庭(三半規管と耳石器)が平衡感覚の情報を感知し、前庭神経を通って小脳へ伝えます。小脳は、その情報(内耳の前庭でキャッチした位置情報、視覚からの情報、筋肉や関節で感じる感覚)を整理し、姿勢やバランスを保つための指令を脳幹を通して全身に伝え、体の平衡や安定した動き、姿勢を保っているのです。

この平衡に関わる内耳や脳に障害が起こると、平衡を保つしくみが乱れて、めまいが起こります。

めまい.jpg)

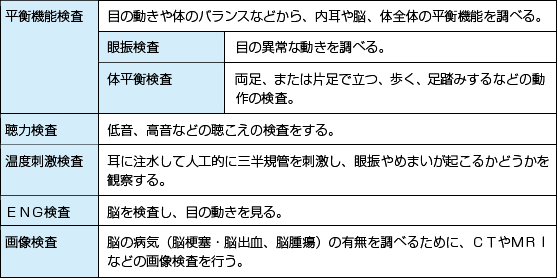

最近は、めまい外来、平衡神経科、神経耳科などのめまい専門の科もあります。これらでは平衡神経科学を専門とする医師による診療を受けることができます。

次に下表のような検査が行われます。なかでも、眼振を調べる検査では、フレンツェル眼鏡と呼ばれる、度の強い凸レンズの眼鏡をかけて検査を行います。めまい発作時には、眼球が激しく揺れ動きますが、フレンツェル眼鏡をかけると外から目が大きく見え、目の異常な動き(眼振)を発見することができます。

メニエール病

めまいと同時か、めまいの前に、耳鳴り、難聴、耳閉感が起こります。めまいは、激しい回転性めまいです。吐き気や嘔吐を伴うこともあります。めまいは20分程度、長くても半日くらいで治まります。多くは片側の耳だけに起こりますが、両耳に起こることもあります。症状が一度治まっても、その後に再び発作を繰り返すのが特徴で、進行すると、重度の難聴になることもあります。

●原因

ストレスや疲労などをきっかけに、蝸牛のリンパ液(内リンパ)が増えて、内耳が水ぶくれのような状態になり、めまいが起こります。

●治療

環境にも影響されやすい病気なので、ストレスや疲労などを改善する目的でストレスコントロールを行います。治療は薬物治療が主体。利尿薬、循環改善薬、精神安定薬、ステロイドホルモン薬などが使われ、発作が軽減しない場合は、水ぶくれを解消する手術を行うこともあります。

突発性難聴

片方の耳が突然聞こえなくなる病気で、時にめまいを伴います。めまいは「ふらつき」程度の場合もあれば、激しい回転性めまいの場合もあり、その状態が数十分から数日間続きます。めまいが激しいと難聴に気づかないこともあります。また、半数以上の人が耳鳴りを伴います。

●原因

蝸牛からの情報を脳に伝える蝸牛神経に炎症が起こり、障害されて起こります。炎症の原因は、ウイルスのほか、神経に酸素と栄養を与えている血管の障害などが考えられ、蝸牛神経の障害が、三半規管や耳石器からの情報を脳に伝える前庭神経にまで及んだ場合にめまいを伴います。蝸牛神経に炎症が起こる原因は、風邪を引いたときや疲労などがきっかけと考えられます。

●治療

治療を始めるのが遅れるほど、聴力の回復の度合いに差が出てきます。特に、めまいを伴っている場合は、できるだけ早く治療を始めないと、聴力の回復が難しくなります。治療の中心は薬物療法で、安静のために、入院治療が必要です。ステロイドホルモン薬の点滴やプロスタグランジン製剤を使用します。発症から1週間以内に治療を始めれば、聴力が回復する可能性が高くなります。

良性発作性頭位めまい症(BPPV)

めまいを起こす病気のなかで最も多く見られる病気です。頭を動かしたときに回転性めまいが起こります。激しいこともあれば、軽いこともあり、持続時間は数秒から2分間程度と比較的短く、同じ姿勢を取るたびに繰り返しめまいが起こります。まれに吐き気を伴いますが、耳鳴りや難聴は起こりません。

●原因

内耳の前庭にある耳石がはがれ、三半規管に入り込んで起こります。頭をあまり動かさない生活をしていると、その異物が次第に増えて、三半規管にたまります。たまった異物は頭を動かしたときに移動して、リンパ液の流れを乱し、めまいが起こります。

●治療

頭をよく動かす生活がめまいの予防につながります。ラジオ体操など、全身を動かす運動がおすすめです。治療は薬物療法と、原因となる異物を排出する治療、運動療法があります。

前庭神経炎

突然、3日以上続く激しい回転性めまいに襲われます。起き上がれないほどの強いめまいが1ヵ月ほど続く人もいます。嘔吐も伴います。耳鳴りや難聴は伴いません。

●原因

風邪を引いたあとや疲れたときなど、ウイルス感染が原因の一つといわれ、平衡機能の情報を三半規管や耳石器から脳に伝える前庭神経に炎症が起こり、情報が正常に伝わらずにめまいが起こります。

●治療

治療は通常、入院して安静を保ちながら行います。抗めまい薬やステロイドホルモン薬の点滴、抗ウイルス薬などが使われます。めまいが治まっても、体のふらつきが残ることがある場合は、リハビリテーションを行います。

外リンパ瘻

急激な気圧の変化で回転性めまいや難聴、耳鳴り、耳閉感が起こります。これらの症状が現れる直前に、パチッというはじける音が聞こえる場合もあります。

中耳炎

多くの場合、浮動性めまいがみられます。

●原因

中耳の炎症が内耳に及ぶと、前庭などの内耳の働きが異常となり、めまいが起こります。

・頭痛

・手足がしびれる、思うように動かない

・物が二重に見える、かすんで見える

・ろれつが回らなくなる

・意識がなくなる

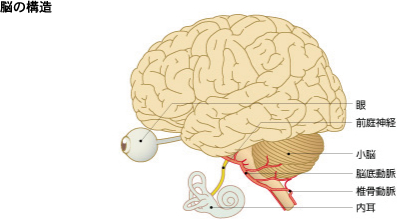

脳梗塞・脳出血

小脳や脳幹に障害が発生し、回転性めまいが起こります。意識障害、ろれつが回らない、運動障害などを伴います。頭痛や首の痛みを伴うこともあります。

●原因

脳梗塞や脳出血が起こると、脳幹に十分な血液が運ばれず、働きが異常となり、めまいが起こります。

脳腫瘍

浮動性めまいが起こります。聴神経腫瘍が最も多く、難聴や耳鳴り、顔面の違和感、頭痛が起こります。難聴は徐々に、あるいは突然起こることもあります。

椎骨脳底動脈循環不全症

首から脳へとつながる椎骨動脈(耳、小脳、脳幹などの器官に栄養を送り込む)の血流不全により回転性めまいが起こり、浮動性めまいや目の前が暗くなるめまいが起こることもあります。気が遠くなる、嘔吐、上肢のしびれ感を伴うこともあります。難聴や耳鳴りは伴いません。

●原因

高血圧症、動脈硬化、不整脈など、血流の悪くなる因子がある場合に起こります。

●治療

血流循環を改善する薬を使用します。

また、更年期障害や自律神経失調症などから来るめまいは、自律神経の働きに大きく関わっています。

トップページへもどる