トップページへもどる

歯周尿.jpg)

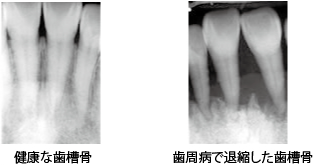

次いで、歯の感覚が過敏になったり、歯を支えている歯槽骨が破壊され始めます(歯周炎)。歯周炎が進行すると、歯茎から膿が出て、歯がぐらぐらと揺れ出します(歯槽膿漏)。この状態は、すでに歯周病の末期症状になっています。

日本人の場合、歯肉炎は10〜20代前半ですでに60%の人がかかっているといわれ、50歳代では80%以上がかかっているといわれるほど、ポピュラーな病気です。しかし、「サイレント・ディズィーズ(静かなる病気)」といわれるくらい、最初は自覚症状がほとんどないので、軽視して放置していると、いつの間にか重症になって、満足にものを噛むこともできなくなってしまうことも少なくありません。歯周病の予防、そして早期発見、早期治療が必要です。

健康な歯周組織

健常な歯周ポケット(歯周溝=歯と歯茎の間)は0.5〜2mmです。

第1度

歯の周りに汚れや歯石がつき始め、炎症が起こり、歯槽骨が溶け始めます。

●処置

この段階なら、デンタルフロスなどを使って自分で治せます。また、3〜6か月に一度は定期検診をし、プラークコントロール(歯垢を取り除く)をしましょう。

第2度(歯肉炎)

歯肉が赤く腫れ、少しの刺激にも出血し、強く押すと歯肉から膿が出ます。歯槽骨は歯根の長さの半分程度溶けています。3mm程度の歯周ポケットができます。

●処置

プラークや歯石はブラッシングでは取れなくなっているので、歯科で取り除いてもらいます。正しいブラッシングの方法も学びましょう。

第3度(歯周炎)

歯肉が腫れ上がり、歯がグラグラ動きます。歯周ポケットにプラークや歯石がたまり、口臭もあります。歯槽骨が歯根の長さの3分の2程度まで溶けています。歯周ポケットは軽度の場合4〜5mm、中等度の場合5〜7mmになります。

●処置

麻酔をして、ルートプレーニングを行い、歯石を除去しましょう。

第4度(歯槽膿漏)

歯槽骨はほとんど溶けてしまい、強く息をしただけでも歯が揺れるようになります。ものを噛むことも不可能になり、出血が始まり、ついには抜け落ちてしまいます。

●処置

歯を保存できる場合は歯周外科手術、再生療法が行われますが、抜歯となる場合もあります。

また、歯周病予防のために、歯の定期検診を年に2〜3回は受けたいものです。

自分でチェックして、一つでも心当たりのある人は要注意です。早めに対策を行いましょう。

・歯茎が紫がかって赤くなる(正常な状態はピンク色)。

・歯を磨くと出血しやすい。出血の量と頻度が多くなる。

・歯が長くなったように見える(歯茎が後退して、歯の根元が見えてきている)。

・ときどき歯茎が腫れて痛む。水がしみる。

・口臭がある(家族に指摘されて気づくケースが多い)。

・歯と歯の間のすき間が大きくなり、食べ物が挟まりやすくなる。

・ぐらつく歯がある。

・糖尿病にかかっている。

対策1 食後の歯磨き(ブラッシング)で口の中を清潔にする

歯磨きとともに、洗口液(リンス)の使用も効果的です。

対策2 うがいをよくする

歯磨きができない場所にいるときは、うがいをして汚れを洗い流しましょう。水やお茶は歯茎を引き締める効果もあるので、うがいはまめにしましょう。

対策3 よく噛んで食べる

食べ物をよく噛めば、唾液と混ざって飲み込みやすくなります。唾液には、消化を助け、抗菌物質を出して歯茎を守り、口の中を洗い流す働きもあります。

対策4 毎日鏡の前で歯茎をチェックする

鏡を見るとき、歯や歯茎も一緒にチェックしましょう。歯茎が黒ずんでいれば、体の抵抗力が弱っているという危険信号です。

対策5 ビタミンCを積極的に摂る

細胞組織を強くする働きがあるビタミンCを摂りましょう。

対策6 禁煙しよう

煙自体が歯周病の原因というわけではありませんが、体の抵抗力、免疫力を低下させるので、禁煙をおすすめします。

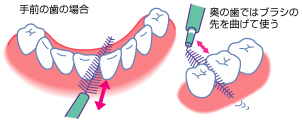

歯周病に有効なブラッシング法にはバス法とスクラビング法がありますが、これをやり始めても、面倒くさいと従来の方法に戻ってしまう人も多いでしょう。そんな人には、磨き残しを歯垢染色液で見つけ、磨き残しのある部分をブラッシングすることで補いましょう。

バス法

歯ブラシの毛先を歯と歯肉の境目に45度に当て、その位置で振動させて、溝にたまったプラークをはじき出す方法。歯茎に炎症のある人におすすめです。

スクラビング法

歯ブラシを小刻みに往復運動させる方法で、歯茎に炎症のない人におすすめです。

歯間ブラシ

磨けないところは歯間ブラシ、デンタルフロスなどを利用しましょう。

治療法は、まずは歯周病の実態をつかみ、原因を明確にして、その原因を取り除くことから始まります。最初に精密検査を行い、歯周ポケットの測定、レントゲン診断、問診、噛み合わせのチェックを行います。次に必要に応じて応急措置を行います。歯肉が腫れている場合の切開や、排膿、噛み合わせの調整、投薬などです。

次にプラーク・コントロールとスケーリングを行います。患者にあったプラーク・コントロール法を指導し、精密検査の結果を基にプラークを取り除きます。また、スケーリングで歯肉縁上の歯石を取り除きます。

次に行うのがルートプレーニングです。炎症が強い場合、歯肉の表面に麻酔をして、歯肉の中に隠れている歯石をかき取ります。

ここで再評価を行います。ルートプレーニング終了後、炎症がどの程度改善されているか、再検査を行います。

再検査を行い手術が必要な場合は、歯周外科手術を行います。炎症がまだ残っていて、症状の改善が見られない部位は、歯周外科手術、歯周組織再生療法を施します。

歯周外科手術には、「エムドゲイン法」や「GTR法」がります。「エムドゲイン法」は、局所麻酔して歯肉を切開し、手術部位にエムドゲイン(スウェーデンで開発された歯周組織再生誘導剤で、たんぱく質の一種)を塗布し、歯の発生過程に似た環境を再現します。「GTR法」は、専用のメンブレンという人工膜を貼り付け、膜の上から歯肉をかぶせるように戻します。

炎症が落ち着いて、症状の改善が見られたら、メンテナンスを行います。この状態を維持するために、毎日のブラッシングと規則正しい生活、歯科定期検診が必要です。

歯周尿.jpg)

トップページへもどる