トップページへもどる

骨粗しょう症.jpg)

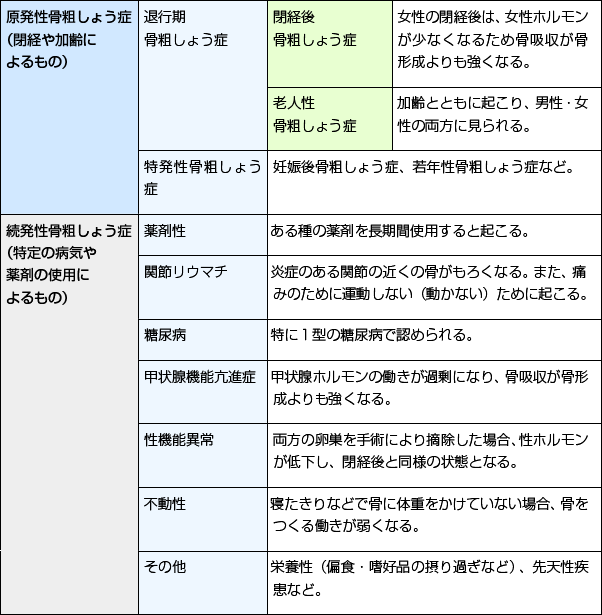

骨粗しょう症は原因によって分類されますが、近年は特に高齢者人口が増え、原発性骨粗しょう症が問題になってきています(表1)。ここでは原発性骨粗しょう症を、骨粗しょう症として説明します。

骨量は18歳ごろをピークに、年を取るごとに少しずつ減っていきますから、骨量の減少は生理現象であり、致し方ない部分でもあります。しかし、骨量が2〜3割も減ってしまうと、骨粗しょう症という病名が付いてしまうのです。

骨粗しょう症になっても、最初は何の症状もありませんが、そのうち腰や背中が痛くなったり、曲がったりしてきます。ひどくなると骨折することもあり、寝たきり(要介護5)の原因にもなります。ちなみに寝たきりの原因は、第1位の脳血管疾患(脳卒中)、第2位の認知症に続いて、骨折・転倒が第3位となっています(厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」)。高齢社会の現在、元気に体を動かし、生き生きと暮らすためにも、骨粗しょう症にならないように若いうちから気を配っておきたいものです。

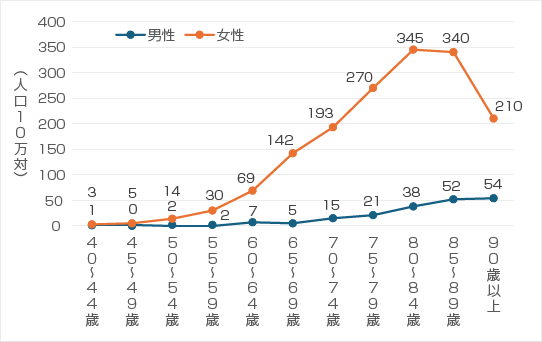

年を取ると骨芽細胞(骨をつくる細胞)の働きが弱くなります。男性の場合は70歳以降に骨粗しょう症の有病率が急増し、女性は閉経に伴って女性ホルモン(エストロゲン)が急激に低下すると起こりやすくなり、特に50歳代後半になると急激に骨粗しょう症の受療率が増加します(グラフ)。

<厚生労働省「患者調査」令和5年より>

加齢や閉経

女性ホルモンの一つ、エストロゲンには、破骨細胞の働きを抑えるなど、骨代謝のバ

ランスを調節する役割があります。50歳前後の閉経のころからは、エストロゲンの分泌

低下に伴い、骨量が急に減少していきます。

カルシウム摂取量が少ない、偏食

乳製品を摂っていなかったり、偏食だったりすると、食物からカルシウムなどが十分

に摂れなくなります。

運動不足

運動しなくなると、骨はだんだん弱くなっていきます。

日光に当たらない生活

日光に当たると、皮下でビタミンDが合成されます。ビタミンDは腸からカルシウム

を吸収するために必要な物質です。

喫煙

たばこは、腸からのカルシウムの吸収を阻害し、カルシウムを尿中に排出します。ま

た、骨芽細胞の機能低下も引き起こします。

嗜好品の摂り過ぎ

コーヒーなどに含まれるカフェインの摂りすぎや、過度の飲酒は骨量の減少につなが

ります。

極端なダイエット

食事を極端に減らすダイエットが、栄養不足、特にカルシウム不足の原因となります。

骨の元になるカルシウムの摂取が不足したり、体が老化して骨をつくるためのホルモンが不足したりしてくると、破壊が再生を上回るようになり、骨がもろくなる骨粗しょう症が起こりやすくなります。つまり、骨芽細胞の働きよりも破骨細胞の働きのほうが活発になってくる状態です。

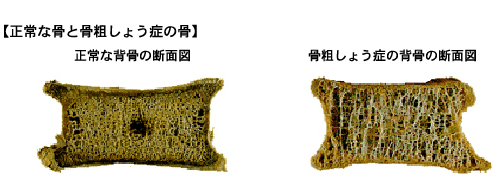

骨量の減少は、皮質骨よりも海綿骨で顕著で、スポンジ状の海綿骨の量が減ると、複雑に絡み合った骨梁の網目構造が崩れて、消失していき、骨が弱くなるのです。

また、摂取するカルシウムが不足すると、不足分のカルシウムを骨から取り出して、血液中のカルシウム量を一定に保とうとします。この状態が続くと、骨のカルシウム量(骨量)が減少していき、骨がスカスカになっていくのです。

体を支える

立った状態や座った状態などで体重を支え、姿勢を保ちます。

臓器を守る

脳や心臓、肺など、柔らかい臓器を囲んで、外部の衝撃から守ります。

カルシウムを蓄える

体に必要な栄養素であるカルシウムを蓄えます。全身のカルシウムの99%は骨に存在していて、血液中や細胞内のカルシウムが不足すると、少しずつ骨から溶け出します。

骨髄で血液成分をつくる

骨には骨髄と呼ばれる部位があり、そこで赤血球、白血球、血小板などがつくられています。

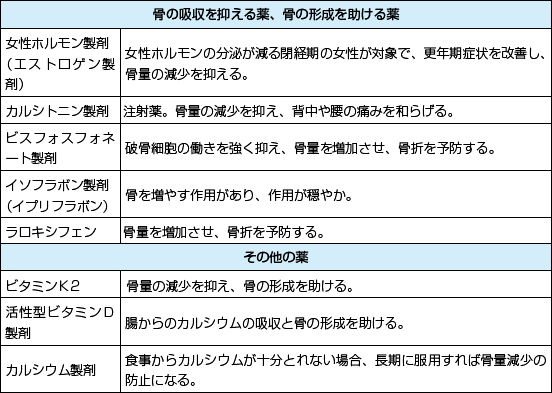

予防も治療も、食事(カルシウムの摂取)・運動・日光浴が大原則になります。初期の骨量減少の場合は、この3つを心がけることで骨量が増えていきます。

さらに進むと、薬物療法が必要になります。その場合でもこの3原則は重要です。

食事

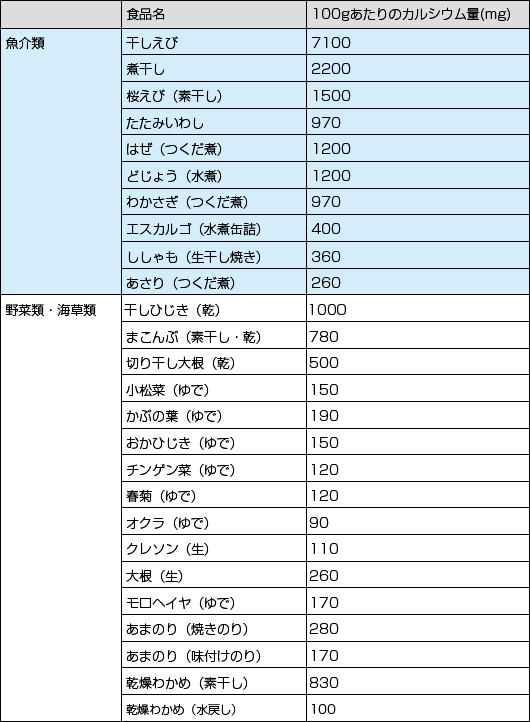

カルシウムとカルシウムの吸収を助けるビタミンDを多く含む食品を摂ることが大切です。「日本人の食事摂取基準」(2020年版)によると、日本人のカルシウム1日所要量(最低摂るべき量)は男性の場合、18〜29歳で800mg、30〜74歳で750mg、75歳以上で700mg、女性の場合、18〜74歳で650mg、75歳以上で600mgとされていますが、どんなに栄養のバランスに気をつけている人でも、この値を達成できていないのが現状のようです。というのも、カルシウムを含む食品が少ない上、吸収率の悪い栄養素でもあるからです。また、年を取るごとに、腸でのカルシウムの吸収も悪くなってきます。骨粗しょう症の治療ガイドライン(日本骨粗鬆症学会)では、1日700〜800mgのカルシウムの摂取を奨励しているので、さらに積極的にカルシウムを摂るようにしましょう。

また、カルシウムだけでなく、ビタミンDなどほかの栄養素にも気を配りましょう。ビタミンDの1日所要量は成人で100IU(2.5µg)とされていて、主に魚介類に多く含まれています。

●カルシウムが多く含まれる食品

カルシウムは、食べた分すべてが体に吸収されるわけではありません。個人差もあり、また、食品によって含まれるカルシウムの吸収されやすさも違います。努めてカルシウムを多く含む食品、カルシウムが吸収されやすい食品を摂るようにしましょう(表2)。

運動と日光浴

運動で骨に力がかかると、骨に弱いマイナスの電気が発生し、カルシウムを呼び寄せます。また、運動は骨の血液の流れをよくし、骨をつくる細胞の働きを活発にします。

さらに、運動によって体の筋肉が鍛えられ、身のこなしがよくなると、転びにくくなり、骨折防止にもつながります。

すでに骨粗しょう症になっている人でも、運動をしないでいると、さらに骨が弱くなっていってしまいます。骨に適度な力(主に体重)をかけることで、骨の強さが維持されます。

また、外に出かければ日光浴にもなるので、骨のためには一石二鳥です。

●どんな運動がいい?

骨にかかる力が大きく、また繰り返しが多いほど骨は強くなります。しかし、激しい運動は繰り返しできるものではありません。ウオーキングや水泳は、骨にかかる力はそれほど大きくなくても継続して行えるので効果的です。スポーツが苦手という人は、散歩やサイクリングから始めればいいでしょう。楽しく続けられるよう、友だちと歩いたり、万歩計をつけて歩数を確認しながら歩くのもいいでしょう。

すでに骨粗しょう症になっている人は、立っている時間を長くする、買い物に歩いていく、家の掃除をする、エレベーターの代わりに階段を使うなどして体を動かすようにしましょう。

●どのくらい運動すればいい?

目安としては、散歩なら1日30分程度をできれば毎日、水泳なら週2回、自分でできるスタイルでゆっくり30分程度、泳げない人はプールを自分のペースで30分程度ゆっくり歩くとよいでしょう。水中歩行はひざや腰に負担をかけずにできます。

自転車は、ちょっと遠出をするつもりで1時間くらい楽しみましょう。

<八訂増補日本食品標準成分表(2023年)(科学技術庁資源調査会 編)より>

骨粗しょう症.jpg)

トップページへもどる