トップページへもどる

痛風.jpg)

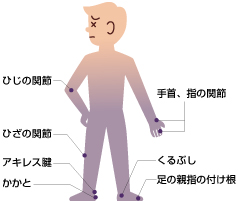

ところが、その激しい痛みは一時的なもので、長くても1〜2週間しか続きません。治ったのかと思うと、数ヵ月、あるいは数年たってから、また同様の発作が起こります。そして、次第に発作の頻度が増し、激しさも増して、足首や膝の関節まで同様の痛みが起こるようになります。この状態が慢性になり、進行すると、重度の関節変形や腎臓などの内臓障害を起こすこともあります。

尿酸は、細胞の核の中にある核酸の原料となっているプリン体が分解されてできた燃えかすのようなものです。尿酸の大部分は腎臓の糸球体でろ過されて、尿中に排泄され、残りは腸を通って便として排泄されます。しかし、尿酸は血液(血漿)に溶け込みにくい物質で、血清尿酸値が7.0mg/dlまでしか溶けないため、8.0mg/dl以上になると、足指など血液の流れが悪い部分で結晶化することがあるのです。

尿酸が体内で結晶化すると、これを除去しようとしてマクロファージ(体内に侵入してきた異物に即座に反応し食べてしまう大食細胞)が活躍します。このときに炎症反応が起きて痛風の発作が起こるというわけです。

なぜ男性が多いかというと、痛風の原因である尿酸の血液中の濃度(血清尿酸値)が女性より高いからです。ただし、閉経後に女性ホルモンの分泌が減ると、女性の尿酸値は少し上がります。

痛風の発作は血清尿酸値が7.0mg/dl以上の状態が数年以上続くと起こりますが、平均的な男性では尿酸値が1.5mg/dl増えればその値に到達するのに比べ、女性の場合は3.0mg/dl増えないと到達しません。そのため、女性は高尿酸血症、そして痛風になりにくいのです。

・プリン体の多い食品の摂りすぎ

・肥満

・飲酒

・ストレス

・激しい運動のしすぎ

外反母趾

足の親指の付け根の関節から先の骨が外側に曲がっている状態で、親指の付け根が突出する。炎症を起こすと、激しく痛むことがある。

変形性骨関節炎

加齢に伴う骨、軟骨の変性で、歩き始めなどに痛みが出るが、腫れることはない。

変形性腰椎症

腰椎の変形に伴って、足の痛みやしびれがある。

偽痛風

関節の中に石灰化が見られ、ピロリン酸カルシウムという結晶が関節炎を起こす。男女ともに高齢者の膝関節や足首の関節に多く見られる。

慢性関節リウマチ

さまざまな関節が慢性的に痛み、次第に変形して日常生活が送れなくなる。女性に多い。

回帰性リウマチ

関節が急に腫れて痛む原因不明の病気で、痛風よりは症状は軽いが、繰り返し起こる。関節の変形は起きず、血清尿酸値も正常値を示す。

尿酸値は、健康診断や人間ドックの血液検査でわかります。尿酸値は、7.0mg/dl以下が正常値となります。

男女ともに、正常値以上になると、高尿酸血症と呼ばれます。痛風の自覚症状がなくても、放置しておくと、いずれ痛風の症状が現れるかもしれません。痛風発作が起きても放置していると、関節だけでなく関節の周囲や軟骨、皮下組織などにも尿酸の結晶がたまり、痛風結節といわれるこぶができます。

また、処理しきれなかった尿酸が結晶化して腎臓の中にたまってしまい、腎障害を起こすこともあります。さらに腎不全、尿毒症をも引き起こし、死に至ることもあります。

尿酸値が正常値を超えていたら、自覚症状がなくても、専門医を訪れ、異常がないか確認してもらいましょう。

肥満の人は標準体重を目指して

体重が増加すると尿酸値の増加が見られます。食べ過ぎに注意し、標準体重に戻すよう努力しましょう。特に、高尿酸血症の人は肉や魚に偏った食事をしている人が多いようなので、バランスのとれた食事を心がけます。

プリン体を多くふくむ食品の摂取を控えて

プリン体は遺伝子の一部なので、量の多少はあってもすべての食品に含まれています。しかし、プリン体を多く含む食品(鶏・豚・牛レバー、魚の干物、白子、アンコウ肝、かつお節、煮干し、干ししいたけなど)に偏った食事は避けたいものです。

また、プリン体は水溶性で、水中に溶け出す性質があるので、肉や魚のゆで汁や、肉を焼いたあとの肉汁は摂らないようにしましょう。

お酒を飲み過ぎない

アルコールは高カロリーなので、飲み過ぎると血中の尿酸値を上げることになります。特にビールはプリン体の含有量が多いので、控えるようにしましょう。

水分を十分に摂る

水分を多く摂ることにより、尿量を多くして、尿酸の排泄を促します。

塩分控えめに

高血圧は、痛風の合併症として頻度が高いものです。塩分控えめの薄味を心がけましょう。

痛風.jpg)

適度な運動を

肥満、高脂血症、高血圧などの改善にも効果がある適度な運動は、痛風治療にも効果的です。ただし、急激に激しい運動をすると一時的に尿酸値が上がるので、自分に合った適度な運動を定期的にするよう心がけましょう。

ストレスをためない

ストレスがたまってくると、それを打ち消すために尿酸値が高くなります。発作もストレスがたまっているときに起きやすいようです。できるだけ十分な休養と睡眠を取り、ストレスをためない工夫をしましょう。

トップページへもどる