トップページへもどる

肝臓病.jpg)

例え肝臓の一部に障害が生じても、ほかの部分がその働きを補い、障害された肝細胞が再生を始めるので、なかなかその障害に気づかないことになります。故に「沈黙の臓器」と呼ばれます。

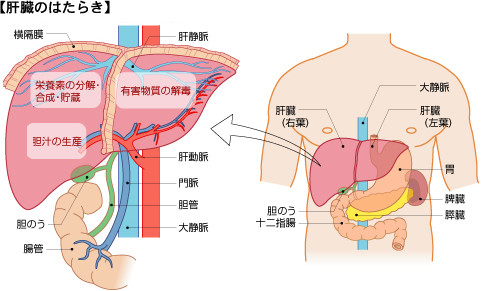

栄養素の代謝と貯蔵

消化管で消化・吸収された糖質や脂質、たんぱく質などを肝臓で利用しやすい形に代謝し、血液中に送り出します。ビタミンやミネラルなどの栄養素もいざというときに備えて蓄えます。

解毒作用

アルコールなど、体にとって有害な物質を分解し、毒性のない物質につくり替えて尿中などに排出します。体内で生じたアンモニアも解毒し、排出します。

胆汁をつくる

古くなった赤血球やコレステロールから胆汁(脂肪の消化吸収を助ける消化液)の材料となる胆汁酸やビリルビンをつくり、胆汁を合成し、胆のうに送ります。

たんぱく質をつくる

食べ物から吸収したたんぱく質は、胃でペプチドに分解され、ペプチドは小腸でアミノ酸に分解され吸収されます。肝臓はそのアミノ酸を利用して、さまざまなたんぱく質をつくります。

免疫の働き

肝臓と腸とをつなぐ門脈という静脈を通って肝臓に侵入する腸内細菌などの異物を食べ、体を守ります。

ホルモンの代謝

女性ホルモンや男性ホルモンなどを代謝しています。

血液の循環を調節

肝臓には心臓が送り出す血液の約4分の1が流れ込んでいます。そのルートの一つが酸素を運ぶ肝動脈で、もう一つは栄養素や脾臓などからの血液を運ぶ門脈という静脈です。送り込まれた血液から肝細胞は酸素や栄養を受け取り、さらに肝細胞でつくった物質を受け取って、肝静脈から心臓に送り出しています。

C型肝炎は、感染後に急性肝炎を起こしても、ほとんど症状が現れることなく、多くは慢性肝炎に移行します。そして、肝硬変、肝臓がんへと移行していきます。現在は、C型肝炎ウイルスに新たに感染する人はほとんどなく、現在の患者の半数以上は50歳以上となっています。ただ、下記の感染経路での新たな感染はあり得ます。

感染経路

C型肝炎ウイルスは、血液を介して感染します。その主な感染経路は、医療現場で適切な感染防止策が施されていない時代の輸血や予防接種、注射針の使い回しなどで、血液製剤による感染もありました。しかし、最近はこれらのルートによる感染はほとんどなく、覚醒剤の回し打ち、入れ墨、ピアスの穴開け、医療現場での針刺し事故などでの感染が見られます。また、母子感染の可能性が5〜10%と増える傾向にあります(この場合は3歳までに約3割が自然治癒する)。

感染の可能性の高い人は

1992年以前に輸血を受けたことがある人や、1994年以前に血液製剤の投与を受けたことがある人は感染の可能性も考えられるので、すぐに検査を受けて、感染の有無を確認しておきましょう。

症状

2〜16週の潜伏期間を経て、発熱、頭痛、食欲不振、関節痛など急性肝炎の症状が現れます。しかし、その症状は軽く、気づかないことが多いため、そのうち慢性肝炎に移行していきます。慢性肝炎になると自然治癒は難しくなり、放っておくと肝硬変に進行します。

治療法

治療は、ウイルスの型や量、年齢、進行状態などによって異なりますが、まずウイルスを排除して肝炎を治すためにインターフェロン療法※を用います。インターフェロンとは、もともと体内でつくられるたんぱく質で、ウイルスの増殖を抑える働きがあります。それを注入して補うわけです。

※インターフェロン:肝炎ウイルスの増殖を抑える抗ウイルス剤です。肝炎の薬物治療として、治癒が望める唯一の治療法ですが、この薬が効く人、効かない人があり、治療を開始するための条件も決められています。また、発熱・全身倦怠感などの副作用も多いといわれています。副作用の出方には個人差があり、ウイルスが減ると副作用も軽くなりますが、それにも個人差があります。いずれにしても、担当医師とよく相談しながら治療を続けることが大切です。

インターフェロン製剤は、慢性肝炎の患者にのみ使用されます。肝炎ウイルス保有者、肝硬変に進行した人には使用できません。また、健康保険では、インターフェロン・アルファは6か月まで、インターフェロン・ベータは6週間または8週間までと使用期間が制限されています。一般に治療初期は入院が必要で、インターフェロン・アルファは筋肉内注射、インターフェロン・ベータは静脈注射または点滴で投与されます。

なお、B型またはC型肝炎のインターフェロン治療については、世帯の所得に応じて国と都道府県から助成金が出ます。詳しくは近くの保健所に問い合わせてください。

感染経路

B型肝炎のほとんどが、感染防止策が採られるようになる前の母子感染によるものです。つまり、ウイルスを持つ母親から赤ちゃんへ、出産前後に感染し、赤ちゃんが15〜30歳ごろに肝炎を起こし、慢性肝炎になるという経過を示します。ただし、1986年以降に生まれた赤ちゃんに対しては、B型肝炎ウイルスの母子感染防止策が採られているので、新たな母子感染が起こることはほとんどなくなりました。

最近では、成人になってから感染するケースが増えています。性交渉や覚醒剤の回し打ち、入れ墨、ピアスの穴開け、医療上の針刺し事故などです。中でも最も多いのが性交渉による感染です。

症状

B型肝炎は、C型肝炎と違って感染後の経過が多様で、予測しにくいという特徴があります。大きくは再感染のない一過性感染と、慢性化の恐れのある持続性感染の2つに分けられます。一過性感染の場合、1〜6か月間の潜伏期間の後に急性肝炎を起こしますが、症状の程度はさまざまで、症状がまったく現れない人もいます。

持続性感染は、母子感染などで未熟な時期に感染した場合、ウイルスを異物と認められずに肝炎が起こらない代わりに、体内にウイルスを保有した状態になります(キャリア)。この無症候期を経て、15〜30歳ごろに肝炎が起こり、一部の人が慢性肝炎へと移行します。

治療法

B型肝炎ウイルスは、一度体内に住み着くと完全に排除することはできないため、ウイルスの増殖を持続的に抑えて、炎症を沈静化する治療が施されます。慢性の場合、抗ウイルス治療としてインターフェロンなどが使用されます。また、ステロイド離脱療法(ステロイド・リバウンド療法)もありこれはステロイドを大量に短期間投与して肝炎を抑制し、その後突然ステロイド投与を中止して炎症を再燃させ、急性肝炎の状態に持ち込んでウイルスを排除しようというものです。

肝臓病.jpg)

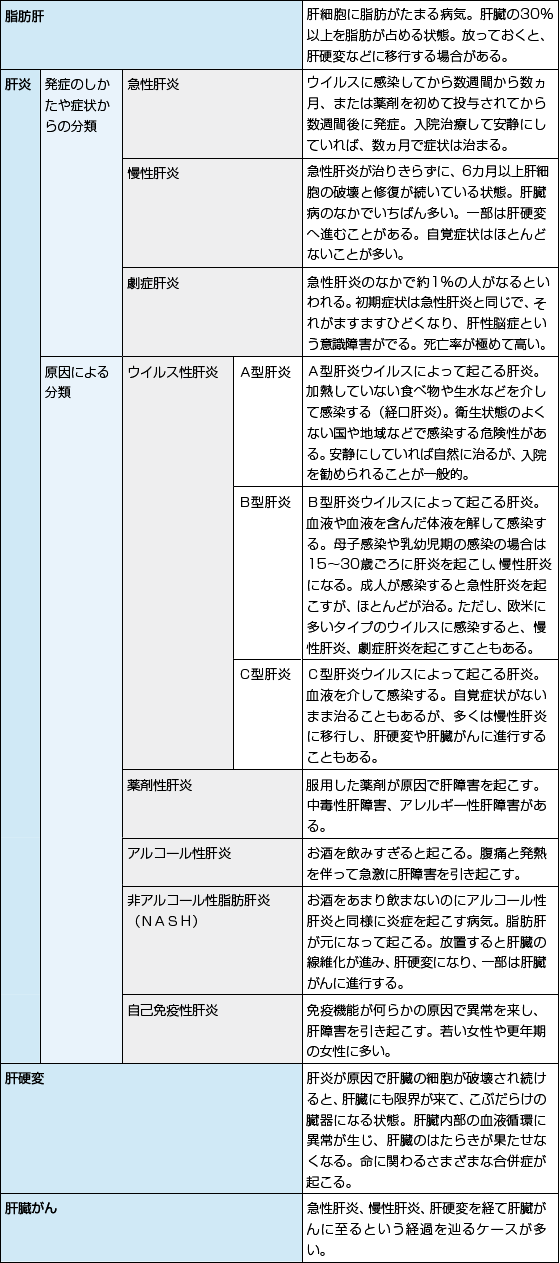

脂肪肝とは

脂肪肝とは肝細胞に脂肪がたまる病気で、肝臓の30%以上を脂肪が占める状態を言います。その原因のほとんどがお酒の飲み過ぎ、食べ過ぎ、運動不足です。脂肪肝は30代以降の男性に多く、女性の場合は閉経以降に急に増えてきます。つまり、肥満(内臓脂肪が増えるタイプ)が大きく影響しているのです。

症状

通常の脂肪肝と異なり、肝臓に炎症が起こり、肝臓の線維化や、肝細胞が風船のようにふくらむ「風船様肝細胞」が生じ、肝細胞に「マロリー体」という物質がたまります。これらの症状はアルコール性肝炎と非常によく似ていますが、原因はお酒ではありません。脂肪肝にインスリン抵抗性や活性酸素、サイトカイン(炎症を増幅させる)などの刺激が加わって発症すると言われています。

NASHを放置すると、肝臓の線維化が進み、10年後には肝硬変に移行する人も出てきます。また、肝臓がんに進行する人もいます。

治療法

まずNASHの元となっている脂肪肝と、肥満を解消することが大切です。また、インスリン抵抗性の関係する糖尿病の治療、高血圧がある場合は降圧薬の服用など、合併している病気に対する薬物治療を並行して行うこともあります。

肝硬変の原因として圧倒的に多いのがC型肝炎で、全体の約65%を占めています。また、最近では非アルコール性脂肪肝炎(NASH)から肝硬変になることがあると報告されています。

代償性肝硬変と非代償性肝硬変

代償性肝硬変は、肝機能が比較的維持され、症状のない状態で、非代償性肝硬変は症状の出てきた状態で、命に関わることもあります。

症状

非代償性肝硬変の症状には以下のようなものがあります。肝臓に入る血液を供給する門脈(静脈)から血液が入りにくくなることで、肝硬変特有の症状です。

・黄疸:皮膚や白目が黄色くなってくる。

・クモ状血管腫:首や胸、肩、二の腕などにクモ状の赤い斑紋が現れる(血管が浮き出る)。

・出血傾向:出血すると止まりにくくなる。

・手掌紅斑:指や指の付け根、手のひらが赤くなる。

・女性化乳房:男性の胸がふくらむ。

治療法

肝硬変は、一度発症すると元に戻すことはできません。そこで、肝硬変の進行を食い止めるための治療が行われます。代償性肝硬変の場合は、肝炎ウイルスに対する治療として抗ウイルス薬の使用と、低栄養状態を改善する治療が行われます。それでも改善されない場合は、肝移植が検討されます。

非代償性肝硬変の場合は合併症に対する治療と、低栄養状態を改善する治療が行われます。

合併症

肝臓が硬くなると、門脈から肝臓へ入る血液量が減り、門脈内の圧力が高くなります(門脈圧亢進症)。そして、命に関わるさまざまな合併症も起こります。

●食道・胃静脈瘤

門脈内の圧力が高まると、血液は肝臓を迂回して心臓へ戻ろうとします。このときバイパスとして使われるのが食道や胃の粘膜下を走る静脈です。ここに大量の血液が流れ込むと、血管がこぶのようにふくらみます。

●腹水

腹腔内に血液やリンパ液の液体成分がたまり、おなかがふくらんできます。下肢がむくむ(浮腫)こともあります。

●肝性脳症

肝臓がアンモニアを解毒できなくなり、血液中にアンモニアが増えると、それが脳に達して、昼夜逆転、日時や場所がわからない、異常行動などのさまざまな症状が現れます。

●糖尿病

糖が正常に代謝されなくなります。

●胆石

胆汁の生成能力が低下してコレステロールがたまり、胆石ができやすくなります。

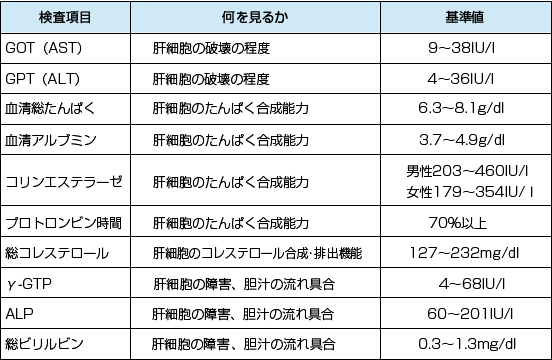

<東京大学医学部附属病院検査部データより>

ウイルスマーカー検査

ウイルス肝炎の診断を行います。C型肝炎ウイルスマーカー、B型肝炎ウイルスマーカーなど、各種のウイルスマーカーがあります。血液検査でこれを調べれば、現在や過去の肝炎ウイルスの感染状況がわかります。

画像検査

肝臓の状態を調べるために、超音波検査、CT検査、MRI検査を行います。

超音波検査

肝臓がんの発見、肝臓の脂肪蓄積状態の調査、慢性肝炎と肝硬変の鑑別などがあります。

CT検査・MRI検査

肝臓がんの精密検査、横隔膜の真下の検査、再生結節の検査を行います。

1日3食、朝食は必ず摂る

偏った食事は肝臓に負担がかかるので、3食、栄養素もバランスよく食べることが大切です。

加工食品を摂りすぎない

加工食品に含まれる防腐剤や着色料などの添加物が、肝臓に負担をかけることになります。

良質のたんぱく質を摂る

肝臓も、肝臓内で働く酵素もたんぱく質でできているので、良質のたんぱく質を摂ることが大切です。動物性たんぱく質と植物性たんぱく質を適度に摂り入れましょう。

ビタミン・ミネラルを十分に摂る

特に、糖質・脂肪の代謝に関係するビタミンB類を十分に摂りましょう。ビタミンCは肝臓で解毒の働きを助けます。ビタミンAは肝臓の膜と細胞を保護します。

炭水化物(糖質)を適度に摂り入れる

糖質はエネルギー源として必要です。ご飯・麺類・パンなどの炭水化物を適度に摂りましょう。

塩分を控える

特に肝硬変の場合、塩分の制限が必要です。

飲酒量は適度に

トップページへもどる