トップページへもどる

腰痛・膝痛.jpg)

人間は2本足で立って歩き、上半身の体重を背骨を中心にして支えています。だから腰の部分に大きな負担がかかります。また、立ち上がったり座ったりするときに、腰を使わずにはいられません。そこで筋肉疲労をもつ人、よくない姿勢をしている人は腰痛になりやすいのです。特に、背骨の一部である腰の骨や、骨と骨の間にある椎間板という軟骨の変化が原因で起こることが多いようです。

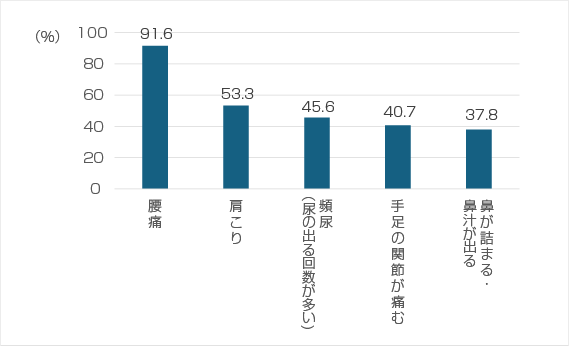

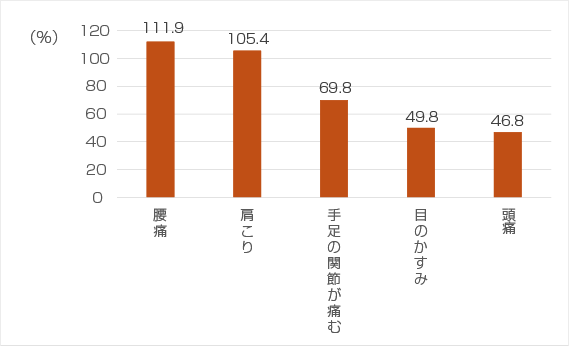

<厚生労働省「国民生活基礎調査」令和4年より>

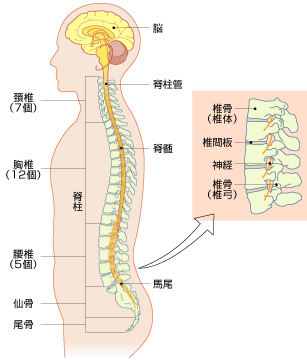

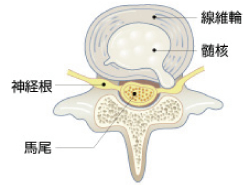

脊柱は、頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨からなり、頸椎から腰椎までの一つずつの骨(椎骨)を、クッションの働きをする椎間板がつないでいます。腰とは、脊柱の下部にある5つの椎骨などからなる腰椎の部分を指します。

脊柱の内部には脊柱管というトンネル状の空間があり、中には中枢神経である脊髄(脳の指令を体の各部分に伝えたり、皮膚の感覚などの情報を脳に伝える)と、脊髄が枝分かれした馬尾が通っています。また、靱帯、腹筋・背筋などが脊柱を周囲から支え、脊柱のS字カーブのしなやかな動きに応えています。

・同じ姿勢を長時間続けている

・重労働や運動のしすぎで筋肉疲労がある

・運動不足で足腰の筋力が低下している

・きつい下着を着けて血行が悪くなっている

・体が硬い人

・ベッドや敷き布団が柔らかすぎて、腰が沈んで負担がかかる

・冷え症の人

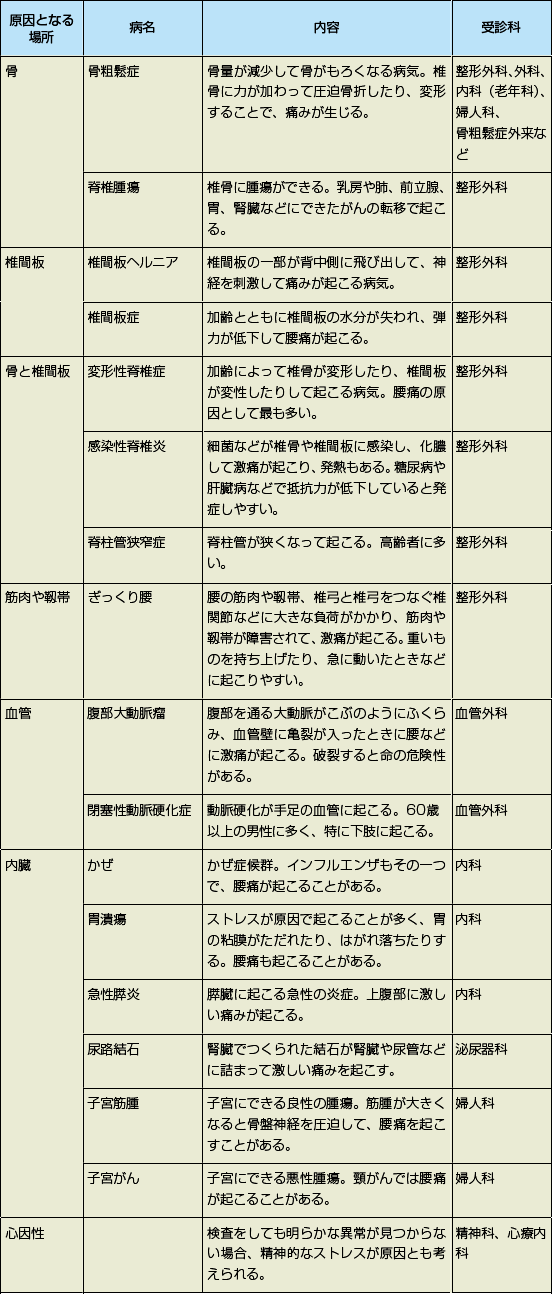

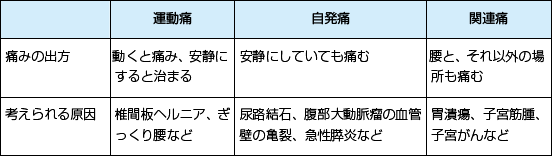

原因は、骨や軟骨の変化のほか、ストレスからくるものから内臓疾患からくるものまでさまざまです(表1)。

原因

椎間板は、若いうちは80%以上が水分からなっていますが、20歳を過ぎるころから椎間板の老化が始まり、水分が減って弾力がなくなっていきます。そこに強い負荷がかかると、線維輪にひびが入り、髄核が飛び出すことがあるのです。

原因

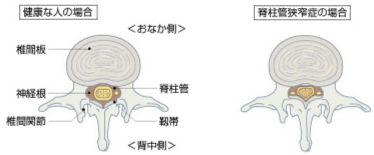

椎骨は、おなか側の椎体と背中側の椎弓からなっていて、その間にある孔(脊柱管)には脊髄が枝分かれした馬尾と呼ばれる神経の束が通っています。馬尾は、骨と直接接触しないように、靱帯で守られています。しかし、加齢により椎間関節が変形したり、靱帯が厚くなったりすると、脊柱管の内部が狭くなります。また、椎間板がふくらんだり、変性したりすると、脊柱管はさらに狭くなります。その結果、脊髄や馬尾、神経の根本にある神経根が圧迫されて、腰痛や脚のしびれ、痛みを発症するのです。運動障害や感覚障害、排尿障害、排便障害、会陰部のほてりなどの症状が現れることもあります。

気をつけたいこと

・無理な姿勢を取らない。

物を持ち上げるときは、前かがみではなく、しゃがんで腰を伸ばし、下半身の力を使う。高いところから物を取るときは、背伸びせず、踏み台を使う。

・デスクワークなど座ってする仕事は、1時間ごとに軽い運動をする。

・靴は高いヒールのものは避ける。

・布団やベッドは柔らかすぎないものにする。脊柱のS字カーブが維持される硬さがよい。

腰痛体操をしよう

こんなときは腰痛体操は絶対にしないようにしましょう。

・腰痛が急に起きた場合

・安静にしていても痛い場合

・強い痛みがある場合

・体操を行うと痛みが強まる場合

・背骨の骨折から腰痛が起こっている場合

・背骨の腫瘍から腰痛が起こっている場合

・背骨の細菌感染から腰痛が起こっている場合

横になって行う運動

●下部背筋伸張運動

仰向けになり、両膝を立てる。両手で片方の膝を抱え、ゆっくりと胸に引き寄せて、おしりから腰にかけての筋肉を伸ばし、5秒間静止する。床と背中の間にはすき間をつくらない。反対側の膝も同様に行い、交互に5回ずつ行う。

●腹筋強化運動

仰向けになり、両膝を立てる。手は太ももの上に置くか、おなかの上で組む。肩が床から10cm程度離れるくらいまで上体を起こし、5秒間静止する。床と背中の間にはすき間をつくらない。これを5回繰り返す。

●腰のストレッチ

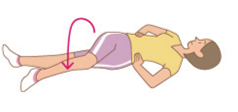

仰向けになって両腕を広げるか、腰に当て、腰から下だけをひねって左足のつま先が右側の床に着くようにし、5秒間静止する。左右、交互に5回ずつ行う。

●骨盤傾斜運動

床と背中の間にすき間をつくらないように仰向けになって、軽く膝を曲げ、両腕を体の横に置く。お尻をギュッとすぼめながら浮かせて5秒間静止する。これを5回繰り返す。

●おなかを伸ばすストレッチ

腰の下に巻いたタオルなどを入れて仰向けになり、両腕を頭の上に伸ばして5秒間静止する。おなかを伸ばすように意識する。

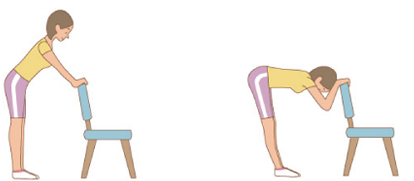

立ってまたは座って行う運動

●腹筋を伸ばす

背もたれのある、安定した椅子を使う。椅子を背にして立ち、後ろ手でひじを伸ばして椅子の背をつかみ、おなかを突き出しながら上半身を後ろに反らせ、5秒間静止する。これを5回行う。

●背筋を伸ばす

背もたれのある、安定した椅子を使う。椅子の背を両手のひじを伸ばして持つ。次に、ひじを軽く曲げて腰を後ろに引きながら、背中を伸ばして頭を両腕の間に入れ、5秒間静止する。これを5回行う。

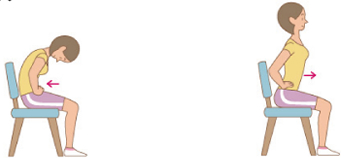

●腹筋と腸腰筋を鍛える

背もたれのある、安定した椅子を使う。背中を軽く丸めて椅子に腰掛け、両手は足の付け根に置く。おなかを引っ込めて片方の足を膝を曲げて上げ、5秒間静止したあと、足を下ろす。このとき、お尻に筋肉を意識しながら行う。この運動を左右交互に5回ずつ行う。

●背骨の前屈・後屈ストレッチ

背もたれのある、安定した椅子を使う。椅子に腰掛け、腰に両手を当てる。おへそをのぞき込むように腰を丸め、次に胸を張るように腰を前にゆっくり反らせる。これを5回繰り返す。

●もものストレッチ

片膝を立てて、もう片方の足を後ろに引いて、前に出したももの上に手をのせる。ゆっくりと腰を沈め、太ももの前側の筋肉を伸ばす。 足を入れ替えて、同様に行う。この動作を5回ずつ行う。

・腰をくの字にして、横向きに寝る。

・おなかの下に座布団やクッションを入れてうつぶせに寝る。

・足の下に座布団やクッションを入れて仰向けに寝る。

・急な痛みの場合は腰を冷やす(アイスパックなどで冷やすことで痛みが和らぐ。ただし、長時間の冷やしすぎは逆効果になる)。

・慢性の場合は腰を温める(蒸しタオルなどで温めると効果的。ただし、患部に打撲や外傷があるときは温めない)。

腰痛・膝痛.jpg)

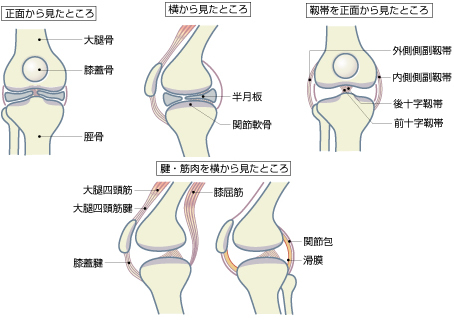

そのほかに、大腿骨と脛骨の間には靱帯といわれる強い繊維の束が4本張っていて、膝関節の前後左右の安定性を保っています。また、大腿四頭筋や膝蓋腱は膝を伸ばす働きを、膝屈筋は膝を曲げる働きを担っています。

さらに、膝関節は滑膜という薄い膜で裏打ちされた関節包という袋に包まれ、滑膜から分泌される関節液で満たされています。この関節液は、膝のなめらかな動きや関節軟骨の栄養に大きな役割を果たしています。

軟骨がすり減る

加齢とともに軟骨がすり減り、痛みが発生します。肥満も大きな原因で、膝に大きな負担となります。

筋力不足

膝の関節や骨を支えている筋肉が、運動不足などで低下して、膝関節の負担を大きくします。

血行不良

軟骨に必要な栄養分が血行不良によって運ばれなくなり、軟骨がすり減った部分の再生や修復が遅れてしまいます。

骨がもろくなる

骨がもろく、弱くなると、骨粗鬆症を引き起こし、体重を支えにくくなって、膝などの関節にも負担がかかります。

原因

加齢や肥満、筋力の低下などから関節のクッションの役目をしている関節軟骨がすり減り、骨同士が直接こすれ合うために炎症が起きたり、関節が変形したり、水がたまって痛みを生じます。

症状

●初期:朝起きたときや、長時間座っていた姿勢から立ち上がったときなどに、膝に違和感がある。

●中期:痛みが自覚できるようになる。足をまっすぐに伸ばそうとしても伸ばせない、正座やしゃがむ動作が苦痛になる、階段の昇り降りがつらいなどの症状のほか、膝の周辺が腫れたり、むくんだりする。膝に水がたまって、だるさを感じるようになる。また、膝の変形がひどくなり、膝に力がかかると軋むように感じる。

●末期:日常生活に支障が出るほどの痛みになる。

日常生活では、膝に負担をかけないようにし、この病気と一生上手に付き合っていくという気持ちを持つことが大切です。

日常生活の注意点

・膝に負担をかけないようにする

正座を控える、洋式トイレを使う、立ち上がるときは何かにつかまるなどしましょう。

・冷やさない

・肥満を改善する

膝への負担を少なくするため、太りすぎの人は適正体重を保つことが大事。ただし、無理なダイエットはしないで、バランスのよい食事と規則正しい食習慣を心がけましょう。

・適度な運動をする

安静にしすぎると筋力が衰えます。膝に負担のかからない膝痛運動をしましょう。

膝痛体操をしよう

こんなときは膝痛体操は絶対にしないようにしましょう。

・膝の痛みが強い場合

・膝に腫れや熱がある場合

・膝関節が大きく変形している場合

・体操を行うと痛みが強まる場合

・心臓や肺に病気があるなど、体調が悪い場合

簡単にできる体操

●太ももの前側の筋肉を鍛える(AまたはB)

(A)

両足を少し開いて、膝を伸ばして座り、片方の太ももの前側(大腿四頭筋)に力を入れ、かかとを浮かせるように膝の裏を床に押しつける。この状態で5秒静止する。もう一方の足も同様にする。左右交互に5回ずつ行う。

(B)

足の裏がちょうど床に着くくらいの高さの椅子に座り、片足をゆっくり上げて、膝が伸びたところで5秒静止する。もう一方の足も同様にする。左右交互に5回ずつ行う。

●太ももの内側の筋肉を鍛える

座って足を伸ばし、折りたたんだタオルを両膝の間に置く。かかとは床に着けて、太ももの内側の筋肉を意識しながら、ゆっくりと両足でタオルを挟む。5秒経ったら、力を抜く。これを5回行う。

●太ももの外側の筋肉を鍛える

右側を下にして横向きに寝て、頭の下に丸めたタオルを入れる。左手で体を支えながら、左足(上側の足)をゆっくりと10cm程度上げ、5秒静止し、足を下ろす。これを5回行い、反対側の足も同様に行う。

●膝関節をしなやかにする

背もたれのある、安定した椅子を用意し、椅子から少し離れたところに立って、背もたれを両手でつかむ。両手で体を支えながら、ゆっくりと片方の足を膝を曲げて上げる。5秒静止し、ゆっくりと下ろす。もう一方の足も同様に、交互に5回ずつ行う。

トップページへもどる