閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.07.01

お役立ち情報トップページへもどる

禁煙を真剣に

たばこはどれほど体に悪影響を及ぼすのか、具体的に知っている人は少ないかもしれません。たばこの怖さは想像以上です。喫煙習慣のある人は、人生100年時代を生きるポイントとして、禁煙をもう一度考えてみましょう

禁煙.jpg)

なぜ、たばこはよくないのか…喫煙の本質はニコチン依存

たばこに含まれるニコチンは、麻薬やアルコールと同様に依存性薬物です。喫煙者がたばこを吸いたくなる、たばこを一服すると頭がすっきりしたり緊張がほぐれたりするのは、ニコチン依存になっているためです。

WHOの国際障害疾病分類第10版(ICD‐10)において、たばこの使用は「精神作用物質による精神および行動の障害」に分類されました。アメリカの精神医学会でも、常習喫煙は「二コチン依存症」とされています(改訂版DSM-III-R 1987年)。

また、たばこを吸うことが日常化してしまって、たばこを吸う行動に精神的に依存してしまうことも、たばこをやめにくくしている大きな要因です。

WHOの国際障害疾病分類第10版(ICD‐10)において、たばこの使用は「精神作用物質による精神および行動の障害」に分類されました。アメリカの精神医学会でも、常習喫煙は「二コチン依存症」とされています(改訂版DSM-III-R 1987年)。

また、たばこを吸うことが日常化してしまって、たばこを吸う行動に精神的に依存してしまうことも、たばこをやめにくくしている大きな要因です。

喫煙による死亡率は増加傾向

先進国のなかで、日本の成人男性の喫煙率は低下傾向にありますが、それでもずば抜けて高くなっています(2023年成人男性の喫煙率25.6%、成人女性の喫煙率6.9%)。特に40代男性の喫煙率は33.4%と最も高くなっています(令和5年国民健康・栄養調査結果の概要より)。

国立がんセンターの報告書(令和5年)によると、日本で喫煙が原因でガンに罹り死亡するリスクは男性30%、女性4%となっています。

国立がんセンターの報告書(令和5年)によると、日本で喫煙が原因でガンに罹り死亡するリスクは男性30%、女性4%となっています。

喫煙と肺がん

たばこの煙には、4,000種類もの化学物質が含まれており、200種類以上の有害物質、43種類もの発がん物質が含まれています。これを体に吸収することによって、当然喫煙者のがんの発生率は高くなっています。

喫煙本数が多い人、若い時からたばこを吸い始めた人ほど肺がんになるリスクが大きくなります。1日10本未満の喫煙でも肺がんで死ぬリスクは吸わない人の2倍以上になり、本数が増えればリスクは増大し、1日50本以上の男性の喫煙者は15倍にも増大します(厚生労働省調査)。

また、吸い始めた年齢が20歳未満の場合には、同じ喫煙本数でも肺がんで死亡するリスクは、吸い始めた年齢が20歳以上の人より1.5倍も大きくなることがわかっています。

喫煙本数が多い人、若い時からたばこを吸い始めた人ほど肺がんになるリスクが大きくなります。1日10本未満の喫煙でも肺がんで死ぬリスクは吸わない人の2倍以上になり、本数が増えればリスクは増大し、1日50本以上の男性の喫煙者は15倍にも増大します(厚生労働省調査)。

また、吸い始めた年齢が20歳未満の場合には、同じ喫煙本数でも肺がんで死亡するリスクは、吸い始めた年齢が20歳以上の人より1.5倍も大きくなることがわかっています。

喫煙と肺がん以外のがん

喫煙は、がんの原因の約30%を占め、肺がん以外のがんの原因にもなり、さらに死亡リスクを高めます。

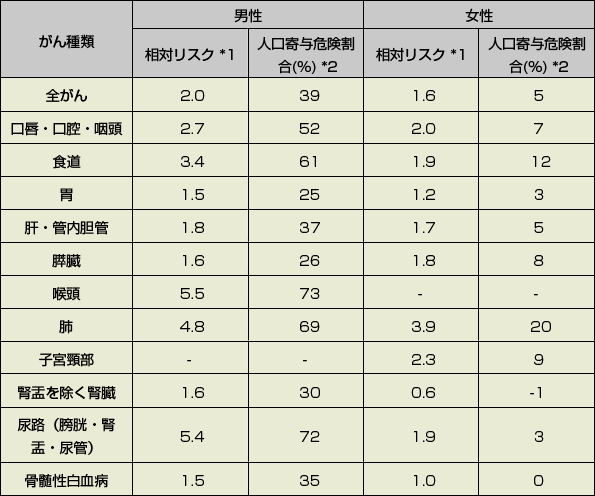

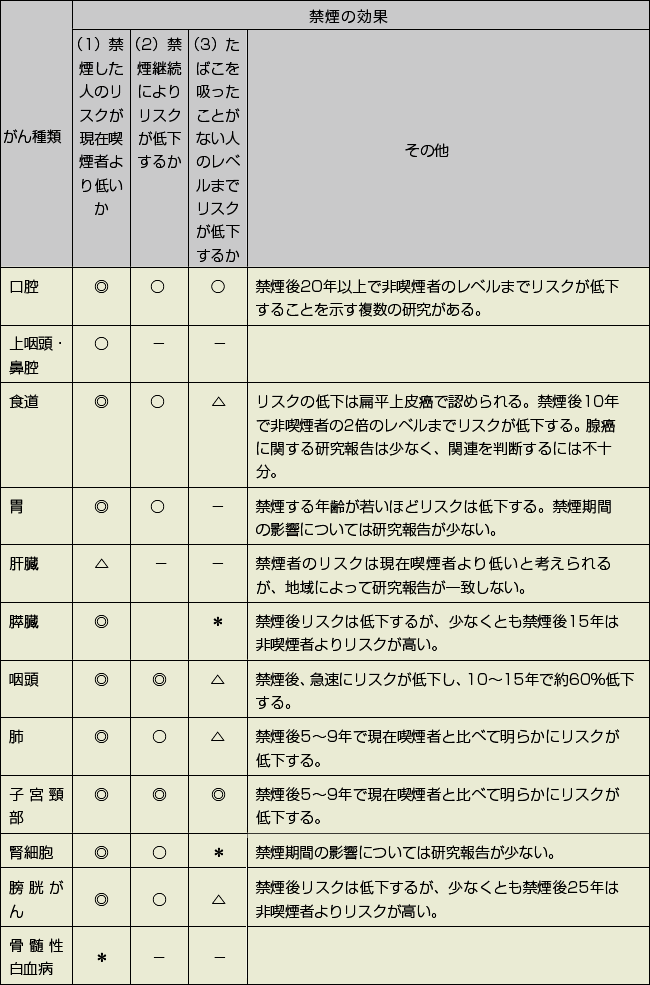

喫煙者は、喉頭がん、咽頭がん、口腔がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、膀胱がんなど、あらゆるがんのリスクを高めます(表1)。しかし、禁煙によりリスクが低下することもわかっています(表2)。

喫煙者は、喉頭がん、咽頭がん、口腔がん、食道がん、胃がん、肝臓がん、すい臓がん、膀胱がんなど、あらゆるがんのリスクを高めます(表1)。しかし、禁煙によりリスクが低下することもわかっています(表2)。

■ 表1 日本における喫煙とがん死亡についての

相対リスクと人口寄与危険割合

相対リスクと人口寄与危険割合

*1 相対リスク:たばこを吸わない人を1として、たばこを吸う人のがんのリスクが何倍になるかを示す指標

*2 人口寄与危険割合:がんの原因のうち喫煙がどのくらいの割合を占めるかを表す指標(%)

<国立がんセンター「喫煙とがん」(平成21年更新)より>

■ 表2 国際がん研究機関(IARC)による禁煙リスク低下に対する評価

*: 研究報告が一致していないか、または限定的。

喫煙とさまざまな病気との関係

喫煙は狭心症や心筋梗塞など、虚血性心疾患の危険因子です。

虚血性心疾患は、心臓に酸素と栄養を送る冠状動脈に異常が起こり、血流が減少したり途絶たりするために起こります。この原因になるのが冠状動脈の動脈硬化。そしてこの動脈硬化の危険因子として挙げられるのが、高血圧、高コレステロール、喫煙の3大危険因子なのです。

また、たばこの煙の有害物質は、気管支などにも悪影響を及ぼし、慢性気管支炎、気管支ぜんそくや肺気腫といった呼吸器疾患を引き起こします。

また喫煙は、胃・十二指腸潰瘍の発生率や死亡率を上昇させるとともに、歯周病も喫煙者には多くみられます。

まさに、たばこの害は全身に及ぶといえます。

虚血性心疾患は、心臓に酸素と栄養を送る冠状動脈に異常が起こり、血流が減少したり途絶たりするために起こります。この原因になるのが冠状動脈の動脈硬化。そしてこの動脈硬化の危険因子として挙げられるのが、高血圧、高コレステロール、喫煙の3大危険因子なのです。

また、たばこの煙の有害物質は、気管支などにも悪影響を及ぼし、慢性気管支炎、気管支ぜんそくや肺気腫といった呼吸器疾患を引き起こします。

また喫煙は、胃・十二指腸潰瘍の発生率や死亡率を上昇させるとともに、歯周病も喫煙者には多くみられます。

まさに、たばこの害は全身に及ぶといえます。

喫煙と女性

妊娠した女性にたばこを吸う習慣がある場合、低体重児や早産、周産期死亡(妊娠28週以降の死産と生後1週間未満の早期新生児死亡)のリスクが大きくなることが分かっています。ニコチンによる胎盤の血管収縮や一酸化炭素ヘモグロビンの増加のため、胎児が酸素不足に陥り、胎児の成長が阻まれ、出産異常を引き起こすのです。

たばこを吸っている妊婦は吸わない妊婦より1.5倍ほど自然流産しやすくなり、1.4〜1.5倍ほど早産しやすくなります。吸っている本数が多いほど早産のリスクが大きくなります。

また、たばこを吸っている妊婦は、吸っていない妊婦に比べて1.2〜1.4倍ほど周産期死亡が多くなります。低体重児が生まれる確率も高く、妊婦のたばこは、生まれてくる子どもに多大な影響を与えます。

これは、妊婦の喫煙はもちろんですが、夫や家族に喫煙者がいれば、胎児や妊婦に同様に影響を与えます。妊婦も周りの人も、たばこは控えるべきでしょう。

たばこを吸う人は、吸わない人に比べて1〜2年閉経が早いといわれています。

閉経が早いと、骨量の減少を防ぐ役割を果たしてきた女性ホルモン(エストロゲン)の低下が早く始まり、骨量の減少を早め、骨粗鬆症の発生につながると考えられています。

また、たばこを吸うと血管が収縮し、血行が悪くなり、また、ビタミンCを体内で多く消費することなどから、肌荒れ、シミ、そばかすが多くなりやすくなります。

たばこを吸っている妊婦は吸わない妊婦より1.5倍ほど自然流産しやすくなり、1.4〜1.5倍ほど早産しやすくなります。吸っている本数が多いほど早産のリスクが大きくなります。

また、たばこを吸っている妊婦は、吸っていない妊婦に比べて1.2〜1.4倍ほど周産期死亡が多くなります。低体重児が生まれる確率も高く、妊婦のたばこは、生まれてくる子どもに多大な影響を与えます。

これは、妊婦の喫煙はもちろんですが、夫や家族に喫煙者がいれば、胎児や妊婦に同様に影響を与えます。妊婦も周りの人も、たばこは控えるべきでしょう。

たばこを吸う人は、吸わない人に比べて1〜2年閉経が早いといわれています。

閉経が早いと、骨量の減少を防ぐ役割を果たしてきた女性ホルモン(エストロゲン)の低下が早く始まり、骨量の減少を早め、骨粗鬆症の発生につながると考えられています。

また、たばこを吸うと血管が収縮し、血行が悪くなり、また、ビタミンCを体内で多く消費することなどから、肌荒れ、シミ、そばかすが多くなりやすくなります。

たばこの煙の害…副流煙

たばこの煙には、吸っている本人が吸いこむ「主流煙」、口や鼻から出される煙「呼出煙」、そして火が付いたたばこから立ち上る煙「副流煙」があります。

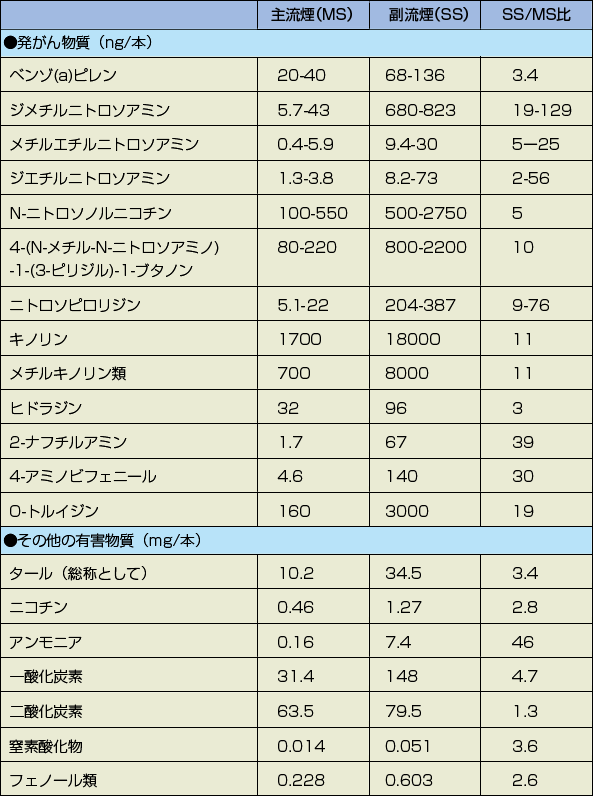

たばこの煙に含まれる有害成分を比べてみると、主流煙よりも副流煙のほうに多く含まれています。ニコチンは2.8倍、3.4倍のタール、52倍もの発がん物質ニトロソアミンが含まれているのです(表3)。

副流煙を吸わされる周りの人にも、さまざまな症状が出ます。副流煙はアルカリ性で目や鼻の粘膜を刺激する有害物質を含みます。目がかゆくなる、痛む、涙が出てくる、くしゃみ、鼻水などの症状のほか、頭痛やのどの痛みを訴える人もいます。

また、受動喫煙が長い間続くと、喫煙者本人同様、ぜんそくや肺炎にかかりやすくなるうえ、さまざまながんや心臓病などのリスクが増すことになります。

どうしてもたばこを止められない人は、せめて周囲の人に迷惑をかけないようにするのは最低のマナーです。

たばこの煙に含まれる有害成分を比べてみると、主流煙よりも副流煙のほうに多く含まれています。ニコチンは2.8倍、3.4倍のタール、52倍もの発がん物質ニトロソアミンが含まれているのです(表3)。

副流煙を吸わされる周りの人にも、さまざまな症状が出ます。副流煙はアルカリ性で目や鼻の粘膜を刺激する有害物質を含みます。目がかゆくなる、痛む、涙が出てくる、くしゃみ、鼻水などの症状のほか、頭痛やのどの痛みを訴える人もいます。

また、受動喫煙が長い間続くと、喫煙者本人同様、ぜんそくや肺炎にかかりやすくなるうえ、さまざまながんや心臓病などのリスクが増すことになります。

どうしてもたばこを止められない人は、せめて周囲の人に迷惑をかけないようにするのは最低のマナーです。

■ 表3 紙巻きたばこの主流煙と副流煙中の有害物質の含有量

禁煙.jpg)

トップページへもどる