トップページへもどる

がん.jpg)

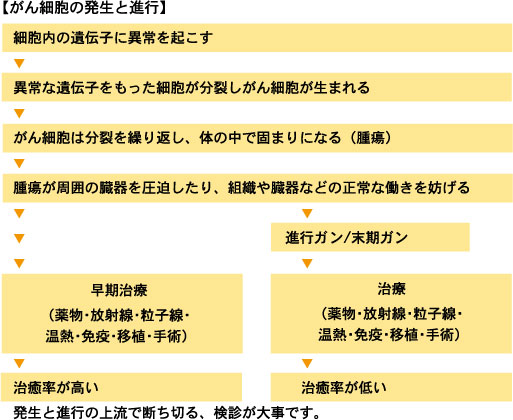

がんは現在、この死滅と再生の繰り返しのなかで遺伝子の異常が引き起こす病気と考えられています。

がんは、早期の段階で見つければ、薬物や放射線、手術などの治療により治る可能性が高いのですが、進行がんになったり、さらに進んで他の臓器へがんが転移したり、全身状態が極度に悪くなると、手術などで治すことはできなくなります。このような状態を末期がんといいます。

国立がんセンター「がんの統計2023」によると、がんの患者数をみると、男性では、64歳まで消化器系のがん(胃、大腸、肝臓など)が約半分を占めますが、65歳以上ではその割合は減少し、肺がんと前立腺がんの割合が増加します。女性では、40歳代では乳がん、子宮がん、卵巣がんが約6割を占めますが、高齢になるほどその割合は減少し、消化器系のがん(胃、大腸、肝臓)と肺がんの割合が増加します。

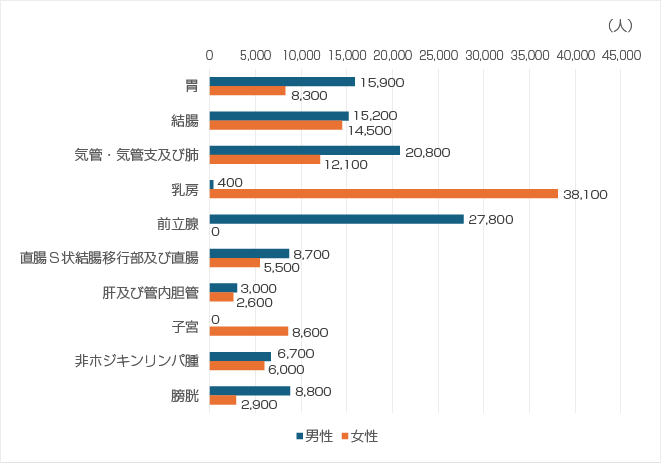

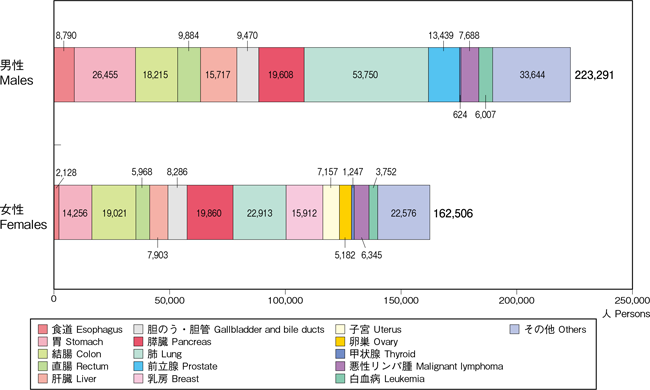

また、厚生労働省「患者調査」(令和5年)によると、がんの受療率(人口10万人当たり)は男性259、女性213です。多くの部位で男性が女性より受療率が高く、特に、口腔・咽頭、食道、胃、直腸、肝臓、喉頭、肺、膀胱、腎臓で男性が女性より受療率が高く、胆のう・胆管と甲状腺では女性が男性より受療率が高くなっています。患者数は、男性では前立腺が、女性では乳がんが最も多くなっています(グラフ1)。

国立がんセンター「がんの統計2024」によると、部位別患者数では、胃がん、結腸がん、直腸がん、肺がんは男女とも60歳代ごろから増加し、高齢になるほど多くなります。胃がん、結腸がん、直腸がん、肝臓がん、肺がんはどの年齢階級でも男性が女性より多くなっています。 前立腺がんは50歳代までは少なく、60歳代後半から増加します。乳がん(女性)は30歳代に患者数が増加し、40歳代後半にピークがあります。子宮頸がんは30歳代に増加し、子宮体がんは40歳代後半に増加します。

<厚生労働省「患者調査」令和5年より>

しかし、がんの治療技術は格段に向上してはいるものの、それぞれ合併症や副作用などの危険性を伴うケースも多いのが現状です。治療を受けるに当たっては、医師の説明をよく聞いて納得した上で臨むことが求められています。

化学療法

抗がん剤を使って、がん細胞を破壊する治療法です。例えば、抗がん剤を静脈注射などで全身に運び、白血病などのがんに使用されます。手術療法や放射線療法の前後に併用されることがあります。

外科療法

がんの発生部位から転移したところまでをまとめて切り取る治療法です。転移したところまでごっそり切り取る拡大手術のほか、技術の発達により切り取る範囲をできるだけ最小限におさえる縮小手術があります。

内視鏡療法

特殊なカメラをつけた内視鏡の先端に細いワイヤーを輪にしたものをとりつけて、がんに侵されたところを切りとるなどで治療を行います。

放射線療法

がんに侵された部位に放射線をあてると増殖をおさえることができます。早期のがん(喉頭がん、乳がんなど)であれば患部を切除しないで治すことができます。

レーザー療法

高出力レーザーを使い腫瘍を焼き切る方法と低出力レーザーを使う光線力学的治療法があります。周辺の正常部分への影響を最小限におさえつつ、がんを焼き切ることができます。

これらの治療法のほかにも、温熱療法、免疫療法、ホルモン療法など、さまざまな方法が考案されています。また、治療法のいくつかを組み合せて行うケースが多くなっています。

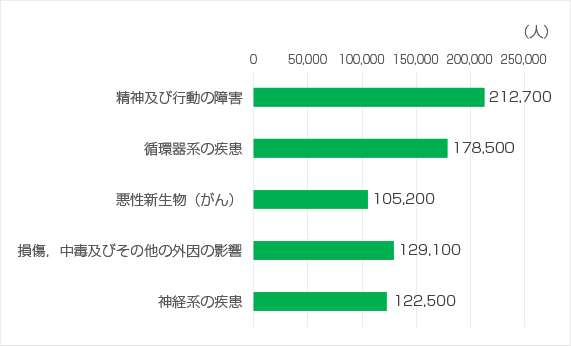

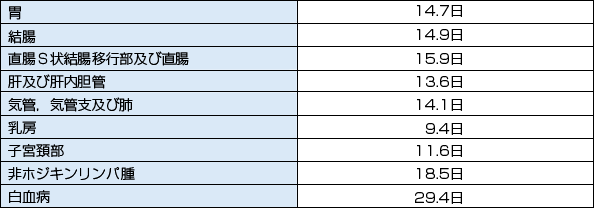

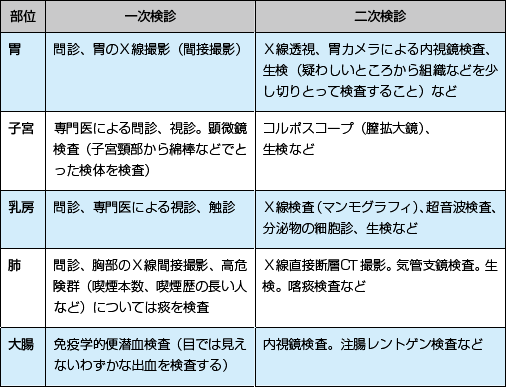

治る決め手は、第1に早期発見、早期治療にあります。早期の段階では当然、治療がしやすく治りやすくなっています。また、発見が早ければ入院しなくても治療ができることもあります(グラフ3、表1)。

<国立がん研究センター「がんの統計2024より>

<厚生労働省「患者調査」令和5年より>

<厚生労働省「患者調査」令和5年より>

女性の場合は、全体的に胃、大腸、乳房の死亡率が高くなっています。50歳代からは卵巣、60歳代からは肺・気管、肝臓、膵臓の死亡率が急増しています(グラフ4)。

<国立がん研究センター「がんの統計2024より>

このように、がんは遺伝子の異常が原因で起こる病気ではありますが、網膜芽細胞腫(小児の目にできるがん)などごく少数を除き、親から子へ遺伝する病気ではありません。

がんになりやすい体質が遺伝する可能性は否定できませんが、現在は遺伝よりもライフスタイルや環境のほうが、がんを発生させる大きな要因になっていると考えられています。

※DNA:アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という4種類の化合物(塩基)が並んだ繊維状の高分子で、その並び(塩基配列)のなかに、親と同じものを作る遺伝情報が符号化されている。親と同じものを作る遺伝子情報を全部持ったDNAをゲノムDNAと呼ぶ。

その代表的なものは、

・たばこ

・かびに含まれるアフラトキシン

・食品(魚肉類)の焦げに含まれるヘチロサイクリックアミン類

などで、このほかダイオキシンやアスベストなどの環境汚染物質や環境ホルモンと呼ばれる物質にも発がん性があるといわれています。

それらすべてを避け続けることは不可能ですが、がんを促進する物質を長い間摂取するような環境でない限り、がんを抑える物質を積極的に摂るなど、がんにならないような生活習慣(防御要因)をつけることで、がんの発生を防ぐことができます。

「がん予備軍度(生活環境)」をチェックしてライフスタイルを修正しましょう。

がんに悪いライフスタイル(国立がんセンター「がん予防の新12か条」より)

・喫煙習慣がある

・脂肪の多い食品をよく食べる

・野菜の摂取量が少ない

・アルコール摂取量が多い

・運動不足である

がんを防ぐための新12か条(国立がんセンター「がん予防の新12か条」より)

1.たばこは吸わない

2.他人のたばこの煙をできるだけ避ける

3.お酒はほどほどに

4.バランスのとれた食生活を

5.塩辛い食品は控えめに

6.野菜や果物は豊富に

7.適度に運動

8.適切な体重維持

9.ウイルスや細胞の感染予防と治療

10.定期的ながん検診を

11.身体の異常に気がついたら、すぐに受診を

12.正しいがん情報でがんを知ることから

がんを予防するためのライフスタイル

1.たばこは吸わない、吸い始めない

たばことがんの間に深い関係があることはみなさんもすでにご存知でしょう。40歳以上の日本人男性12万人以上を長期間にわたって調査した結果、1日25本以上たばこを吸う人は吸わない人に比べて、喉頭がんが90倍以上、肺がんが7倍の死亡比になることがわかっています。禁煙すればがんになる危険はそれ以上増えず、禁煙後5年くらいたつとほとんど吸わない人と同じくらいの状態に近づきます。

最近は、吸っている本人だけでなく、周囲の人に与えるたばこの害が問題になっています。夫が1日20本以上吸うヘビースモーカーの場合、喫煙しない夫をもつ妻と比べて、肺がんの死亡率が2倍も高いという報告もあります。また、たばこを吸いはじめる年齢が低いほど肺がんにかかりやすいということもわかっています。

2.お酒は健康的に飲みましょう

飲みすぎが及ぼす悪影響は肝臓だけにはとどまりません。WHO(世界保健機関)の調査では、過度の飲酒と口腔がん、喉頭がん、食道がんは関係があるという報告がなされています。アルコールの多量摂取と肝臓がんの発生にも関係が認められています。また、酒好きの人はつまみを食べずにお酒だけを飲むことが多いので、栄養のバランスがくずれて、がんになりやすい体の条件をつくる可能性も高いわけです。とくに、飲みすぎのうえにたばこが重なると、悪い因子が相乗的にはたらいて、がんの危険も増します。

飲酒中のたばこは極力ひかえるよう努力し、強いお酒は薄めて飲むか、水といっしょに飲むようにしましょう。まずはお酒はほどほどに。

3.偏らずバランスよく

私たちの健康を守る第1のカギが、毎日の食事であることはいうまでもありませんが、食べものの偏りと発がんの関係が研究により明らかになっています。

食品群のなかにはがんを引きおこす物質とがんを抑える物質がともに存在しています。例えば、乳がん、大腸がん、子宮内膜がんなどは、脂肪の摂りすぎと重大な関係があるといわれています。反対に、発がんを抑える栄養素として、ビタミンA、C、Eなどがクローズアップされています。ですから、食事の際はできるだけ多くの種類の食品をバランスよくとり、食物中の発がん物質の作用を相殺していくことが大切です。おひたしや煮物などの野菜料理をどんどん食卓に加えてください。

4.塩分は控えめに

日本人の代表的ながんといえば胃がんがあげられます。この胃がんの発生に密接な関係があると指摘されているのが、塩分の摂取です。日に摂る食塩の望ましい量は、男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。食塩の摂りすぎが脳卒中や心臓病などの循環器疾患を起こしやすくなります。塩蔵の魚やひもの、魚肉加工品、ベーコンなど塩分の多い食品を大量に食べないことと、できるだけ塩味を抑えた調理を心がけましょう。

5.緑黄色野菜をたっぷりと

ビタミン類は、人間の体にとって潤滑油のようなもの。なかでも、ビタミンA、C、Eには、発がんを防ぐ働きもあることが知られています。ビタミン剤などに頼らずに、いろいろな野菜をたくさん食べましょう。

<ビタミンA・カロテン>

緑黄色野菜に多く含まれるベータカロテン(体内でビタミンAに変わる)やレバーなどに含まれるビタミンA、緑茶や緑黄色野菜に含まれる植物成分のポリフェノールなどは、発がん促進物質の効力を低め、肺がん、膀胱がん、喉頭がん、胃がんなどのがんの発生を防ぐ作用のあることが動物実験などで明らかになっています。

<ビタミンC・ビタミンE>

パセリやピーマン、いちごなどにも多く含まれています。食品に含まれる物質同士が体内で反応しあって発がん物質がつくられる場合があるのですが、ビタミンCにはこの反応を抑える働きがあります。落花生などの種実や胚芽米などに含まれるビタミンEにも同じような作用が認められています。

6.いい汗を流しましょう

栄養、運動、そして休養は健康な生活を送るための条件といえます。疲労がたまれば、気分も憂うつになりがちです。さらに疲労が慢性化し、ストレスが続くと、体のいろいろな生理機能が低下して病気にかかりやすくなります。がんになる危険も高いわけです。疲労とストレスも大敵です。

1日中いすに座って仕事をしている人々の間に大腸がんが多いという研究結果(米国)も出されています。健康づくりのためにも、気分転換のためにも、すべての生活習慣病を防ぐために、適度なスポーツを積極的に楽しみたいものです。

7.適正体重を維持しましょう

欧米では「肥満」とがんの関係を強く関連づける学説が有力ですが、日本人においてはそれほど強い関連性は認められていません。むしろ「やせ」による栄養不足は免疫力の低下を招きウイルスなどに感染しやすくなるとされています。それでも、「肥満」は糖尿病や高血圧、高脂血症などの生活習慣病に罹るリスクを高めることが明白になっており、がん予防を含めて健康に過ごすためには、成人期の体重を適正な範囲に維持する(太り過ぎない・やせ過ぎない)ことが重要なポイントとなります。

めやすとしては、中高年齢期男性はBMI(体重(kg)÷身長(m)2)が21〜27、中高年期女性は9〜25の範囲内になるように維持するとよいでしょう。

8.肝炎ウイルスの検査を受けましょう

がんを引き起こすウイルスの代表にB型・C型肝炎ウイルスがあります。これらは出産時の母子感染や輸血や血液製剤の使用、医療行為による院内感染が判明し、現在では管理が徹底されていますが、過去に受けた医療行為などによって知らないうちに感染していたことも考えられますので、一度は地域の保健所や医療機関で検査を受けることをお勧めします。

その他にも、ヒトパピローマウイルと子宮頚がん、ヘリコバクター・ピロリ菌と胃がんの関連性がわかっています。ヒトパピローマウイルスは性交渉によって感染しますので、感染を避けるには性病予防と同様の心がけが必要です。

ヘリコバクター・ピロリ菌はいまだ研究中ですが、禁煙や減塩、野菜・果物の摂取を心がけ、定期健診を受けることで少しでもリスクを減らしましょう。

9.自己診断はせず必ず医療の診断を

がん検診でがんが発見されなければ、これに越したことはありません。また、たとえがんが見つかったとしても、初期や早期であれば完治する可能性が高くなります。

また、少しでも体に異変を感じたら、市販薬や自分の診断には頼らずに必ず医療機関で受診しましょう。

10.氾濫する情報に惑わされない

「がんに効く食品」や「がんにかからない呼吸法」などの健康情報は、いまも氾濫しています。根拠のないものや利益目的のものに決して惑わされることなく、厚生労働省や管轄機関、がん専門病院などから正しい情報を入手するようにしましょう。

トップページへもどる