閉じる

キーワードで記事をさがす

2025.07.01

お役立ち情報トップページへもどる

法定相続人と遺留分

相続人には、2種類あります。被相続人が遺言書で指定した相続人と、遺言書がない場合の法律で定められている「法定相続人」です。法定相続人は、相続の優先順位や相続割合が法律で定められています。

相続人.jpg)

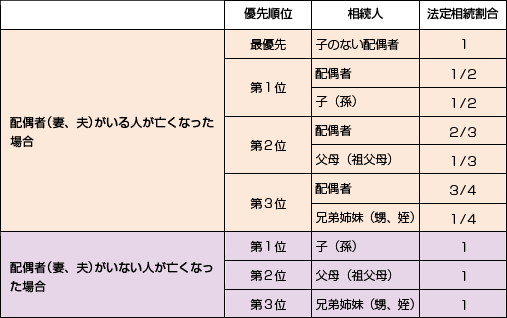

法定相続人の優先順位

特定の人を相続人に定める遺言書が無い場合、相続は法律で定められている「法定相続人」が財産を受け継ぐことになります。法定相続人は、相続の優先順位や相続割合が法律で定められています(表1)。

■ 表1 法定相続人の優先順位と法定相続割合

※( )内は子、父母、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に代わって相続人になる人です(代襲相続)。

※子、父母、兄弟姉妹が複数人いる場合、同順位者間で均等按分します。順位が上の人がいる場合、それより下位の人は法定相続人になれません。

相続人ではない親族の貢献が考慮される(2019年7月1日~)

かつては、被相続人に対して無償の介護や看護の貢献があった場合でも、これまでは相続人の行為に対しては相続分の上乗せが認められていましたが(寄与分)、相続人以外の行為に対しては認められていませんでした。

2019年7月1日からは、相続人以外の親族が介護や看護を行った場合は相続人に対して金銭を請求できるようになります(特別寄与料)。このことにより遺産のことで不利益を被りがちであった長男の妻や内縁の妻などにも配慮がなされるようになりました。

2019年7月1日からは、相続人以外の親族が介護や看護を行った場合は相続人に対して金銭を請求できるようになります(特別寄与料)。このことにより遺産のことで不利益を被りがちであった長男の妻や内縁の妻などにも配慮がなされるようになりました。

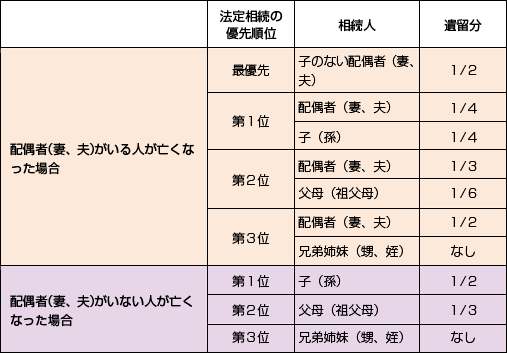

遺留分について

相続をすべて被相続人の遺言書に従ってしまうと、不利益を被る人が出ることがあります。たとえば、妻子がいるにもかかわらず、他人である知人のAさんに全財産を譲るというような遺言書を遺した場合です。このような場合に効力を発揮するのが「遺留分」という考え方です。法定相続人に対しては、法定相続分の最低割合が法律で保障されています(表2)。

もし遺留分を侵害された場合は、そのことを知ったときから1年(かつ相続開始から10年)以内に遺留分を侵害している人へ減殺の請求をすることができます。ただし、兄弟姉妹(甥、姪)には遺留分はありません。

もし遺留分を侵害された場合は、そのことを知ったときから1年(かつ相続開始から10年)以内に遺留分を侵害している人へ減殺の請求をすることができます。ただし、兄弟姉妹(甥、姪)には遺留分はありません。

■ 表2 遺留分

相続人.jpg)

遺留分を侵害された人は相続人に金銭の支払いを請求できる(2019年7月1日~)

かつては遺留分を侵害された人が遺留分を請求する場合、財産そのもの(現物)で返還することが原則とされてきました。2019年7月1日からは、侵害されている遺留分については金銭支払いを請求できるようになりました。

トップページへもどる