その土地に深く根ざす焼き物。食事を彩る器は、昔の人々の美意識や面影を残す大切なツールです。SNS普及により、食事風景や料理をWEBにアップするなど、器にこだわる人も急増するなか、器のルーツって?この器は誰が作っているの?興味がわいてきませんか?このコラムでは、日本各地に息づく器のルーツを探る旅に出かけます。一緒に旅した気分で、毎日の器使いがちょっぴり楽しくなっていただければ嬉しいです。

歴史を知らなければ始まらない! 『石川県九谷焼美術館』を取材し、副館長・柏田さんに教えていただいたエピソードを交えつつ、九谷焼の歴史を簡単にご紹介します。

誕生は350年前。磁器の原料である陶石発見がきっかけ

江戸後期、1655年に三代目加賀藩主である前田利常の三男・前田利治が大聖寺藩を統治。利治が力を入れた鉱山開発で、九谷焼の原料となる陶石が発見されます。これを契機に色絵磁器焼成事業が開始したと言われています。

磁器は当時の最先端技術を結集!

粘土で作る陶器とは異なり、陶石で作る磁器。陶器は低温(600度以上)で焼けるのに対し、磁器は1200〜1300度の高温で焼きます。技術的にも難しいため、朝鮮の陶工による技術が持ち込まれた桃山時代までは日本で作られていなかった代物です。

「いわば九谷焼は当時のハイテク産業。今でこそ伝統工芸品という見方ですが、当時は古いものを大事にというイメージは全くなく、最先端技術を試行錯誤して…という感じだったはずです」と柏田さん。ちなみに、当時の九谷焼に関する文献は一切残されていないそうで、憶測で語られている部分も多分にあるそうです。

白く焼き上げ、絵付けをする技術は分業制

最先端技術で作られた初代の連房式登り窯は全長36m。火が上へ上へと昇ることで温度上昇が図れる階段式の登り窯でなければならなかったためです。

そして、九谷焼の大事な要素、鮮やかな色彩を上から施す「絵付け」をするためには白素地(しろきじ)が必要です。「例えて言うなら、絵を描くための真っ白なキャンバスが白素地。いかに器を白く焼き上げるかがポイントで、炎や煙、すすを被ると真っ白に焼きあがらないので、器を覆う窯道具を使用して焼いていました」

白い器が出来上がると、今度は絵付けの職人が持ち帰り、絵付けをして再度焼き上げ完成させます。当時は成形する人、焼く人、絵付けをする人…と完全分業制。それは今もほぼ変わらずですが、現代では新たなスタイルとして、造形から絵付けまでを一貫して行うメーカーも登場しています。それはまた後編で詳しくご紹介します。

絵付けの代表は「青手」と「五彩手」

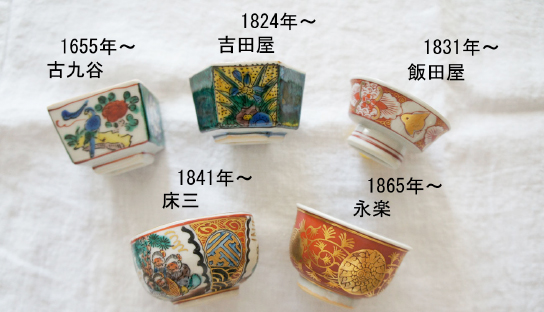

当時、色絵主流は『青手』と呼ばれる緑、黄、紫の3色、そこに紺青を加えた4色か、『五彩手』と呼ばれる緑、黄、紫、紺青、赤の5色を使ったものが多く作られました。色鮮やかで華やか、まるで芸術性の高い絵画のよう。これが当時の九谷焼を代表するカラーリングであり、今も変わらず受け継がれる手法です。

空白の約120年。九谷の地で復活を遂げる!

前田利治の時代に築かれた九谷焼は約50年で幕を閉じます。理由は定かではありませんが、それ以降、約120年間作られることがなく、瀬戸、美濃、京都での陶磁器生産が盛んになる江戸後期にようやく復活の兆しをみせます。

加賀藩領内の春日山にて磁器生産がスタートした気運を受け、1824年、豪商・吉田伝右衛門が私財をなげうち開窯。その場所は、九谷焼の生地である以前の窯があった場所でした。吉田屋九谷は、それまでの古九谷(吉田屋窯以前をそう呼んで分けています)を彷彿とさせる「青手」の磁器が多く、京都や大阪に送られ人気を博したそうです。

様々な技法が生まれた再興九谷の時代

吉田窯が行き詰まると宮本屋窯に受け継がれ、その後、藩直営や民間に…と窯主が変わりながら、明治、大正、昭和まで同じ窯で焼かれることとなります。並行して、木崎窯、松山窯など別の窯ができ、九谷焼全盛期が訪れます。古九谷らしい青手や色絵の絵付けから、スッと細かい線がひける赤の絵具を使用した「赤絵細描九谷」という技法も登場。こうした盛り上がりをみせた時代を再興九谷と呼んでいます。

ジャンパンクタニと評され、貿易品にも。近代九谷へ

「赤絵細描九谷」から派生した「赤絵金襴手」という手法が誕生するなど、明治には「ジャパンクタニ」として海外へ。『伝統と革新』を繰り返しながら現代へ引き継がれてきた精神は、今もなお息づいています。

冒頭、九谷焼の印象が個々に異なる話もこうした歴史を紐解くと、自然と納得がいくことでしょう。色彩の幅広さによって魅せられる表現力に広がりがあるからこそ、関わる人それぞれに作風が異なり、様々な印象をもつ九谷焼が生まれるのかもしれません。

■石川県九谷焼美術館

大聖寺駅から徒歩10分、中央図書館に隣接し、公園と一体化するように造られた美術館。常設展示では、中央庭園を囲うように「回廊」「青手の間」「色絵・五彩の間」「赤絵・金襴の間」があり、各ゾーンで様々な色絵磁器が展示されている。またシーズンで内容の変わる企画展示室も。各所に設けられた椅子に座れば美しい庭園が見えのんびりと過ごすことができる。2Fには、喫茶室「茶房古九谷」とショップも。※加賀市大聖寺地方町1-10-13/0761-72-7466

※開館時間 9:00〜17:00(入館は16:30まで)

※休館日 月曜日(祝日は開館)

■加賀料理 ばん亭

大聖寺駅から徒歩5分。石川県内の新鮮な食材、加賀野菜を使用した料理を提供する割烹・小料理屋。鴨料理やご当地グルメ・加賀かにごはん、伝統料理の治部煮などがメニューに並ぶ。ランチは手頃な価格帯でいただけ、九谷焼や山中漆に盛られた料理はどれも美しい。その土地ならではの味を堪能しつつ、九谷焼に想いを馳せてみてはいかがだろうか。

※加賀市大聖寺東町4-11/0761-72-0141

※昼11:30〜14:00(L.O13:30)/夜17:00〜22:00(L.O21:30)

※定休日 水曜日、第二木曜日

■茶房古九谷

お茶をするなら、石川県九谷焼美術館2Fにある喫茶室がおすすめ。展示を見た後に立ち寄るのはもちろん、美術館外から直接行くことも可能。抹茶や加賀紅茶など数種類のドリンクと合わせてスイーツ(上生菓子やケーキなど)が九谷焼の器でいただける。のんびりと落ち着いた空間で庭園を見ながらほっと一息。併設のギャラリーショップでは、現代の九谷焼作家の作品を購入することができる。

※加賀市大聖寺東町4-11/0761-72-0141

※加賀市大聖寺地方町1-10-13 石川県九谷焼美術館2F/0761-72-6366

※営業時間 9:30〜17:30

※定休日 月曜日(祝日は休まず営業)、12月30日〜1月1日

編集プロダクション、WEB制作会社を経てフリーランスに。フード、ファッション、介護などの媒体で、取材・執筆・編集を担当。食べることが大好きで、フード系の取材は多い月で30件にも及ぶ。最近では横浜の農を普及する「はまふぅどコンシェルジュ」を取得。月刊誌「カフェ&レストラン」(旭屋出版社)では、野菜がおいしいお店を紹介する『VegiLove』を連載中。

編集プロダクション、WEB制作会社を経てフリーランスに。フード、ファッション、介護などの媒体で、取材・執筆・編集を担当。食べることが大好きで、フード系の取材は多い月で30件にも及ぶ。最近では横浜の農を普及する「はまふぅどコンシェルジュ」を取得。月刊誌「カフェ&レストラン」(旭屋出版社)では、野菜がおいしいお店を紹介する『VegiLove』を連載中。http://www.asahiya-jp.com/cafe_res/